本帖最后由 彭林家 于 2020-1-16 17:30 編輯

元4.jpg (0 Bytes, 下載次數(shù): 7)

下載附件

保存到相冊

2020-1-1 13:27 上傳

【詩人簡介】桑恒昌,曾任中國詩歌學(xué)會副秘書長,黃河詩報社長兼主編。現(xiàn)為中國作家協(xié)會會員。出版詩集17部。其中中德文對照、中英文對照、中西文對照各一部。詩作入編600多種選集;270多首(次)詩作譯成外文發(fā)表,評論其作品的文章計580多篇,另有三部評著:《桑恒昌論》 《桑恒昌詩歌欣賞》 《桑恒昌,一個詩做的人》。《山東文學(xué)通史》有這樣的描述:山東詩人,以臧克家為代表的第一代,是從意象化新詩到形象化新詩轉(zhuǎn)移的一代;以賀敬之為代表的第二代,是將形象化新詩推向極致的一代;以桑恒昌為代表的第三代,則是探索新詩意象化而卓然有成的一代。這一切如果用詩來表達,只有七行:我的肩上長出一桿槍/我的手上長出一支筆/我醒著槍便醒著/筆失眠我便無眠/我的生命/在變成子彈的過程中/變成詩句。

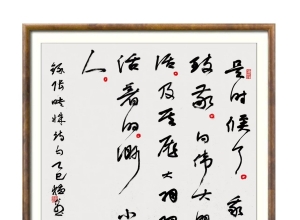

桑恒昌的經(jīng)典短詩一束

1.詩 詩是 從心里疼出來 在心上 生長著的文字 當(dāng)像敬畏神明那樣 敬畏詩意 又像追求真理那樣 追求語言

2.流 浪 心把淚水 灑向天涯 抓一把黃土 放下就是家

3.志 士 心上,斑斑累累 還留著 前世的白發(fā) 眼里,層層疊疊 又蕩起 來生的皺紋

4,故 鄉(xiāng) 所有的村莊 都有自己的乳名 它們共同的大號 叫故鄉(xiāng) 故鄉(xiāng)既是 生命最初的牧場 又是最終 放穩(wěn)靈魂的地方

5,中秋月 自從母親別我永去 我便不再看它一眼 深怕那一大滴淚水 落 下 來 濕了人間。

元3.jpg (0 Bytes, 下載次數(shù): 11)

下載附件

保存到相冊

2020-1-1 13:27 上傳

無有,一束宇宙的光——美學(xué)尋析桑恒昌經(jīng)典短詩的初衷 彭林家

桑田滄海,恒談昌德。詩歌是詩人內(nèi)心澄澈的文字,潺潺溶溶,不時流淌著天池水,迭起波光蕩漾豐貌。你讀,名家桑恒昌的詩說:《詩》:“詩是/從心里疼出來在心上/生長著的文字/當(dāng)像敬畏神明那樣/敬畏詩意/又像追求真理那樣/追求語言”。一個“疼”字的忍耐,殘酷地把感情按住不讓表現(xiàn),反噬人心的浮躁,這樣狠心的柔軟堅韌;在情感的土地上,“長”著靈性“文字”的瓜果,便是人性最初的圣心、佛心和道心。 那么,作為新儒學(xué)的現(xiàn)代思維,詩歌則是古人思維的現(xiàn)代化;或者說是情感的時空外化,而本性的審美是不變的道體。也就是直覺思維,第一大腦的先天之本,如感覺潛能的右腦,經(jīng)常分辯大自然的聲音,體驗?zāi)苁棺砸哑つw舒服的衣服,而這種性靈靜一,使自已的內(nèi)心處于平和狀態(tài),左腦則可以通過右腦的信息,充分發(fā)揮自已的潛能。所以,詩家說只有“敬畏”仁義的神明,德行高超,才有替天行道的“詩意”。意,是脾土上的思,第二大腦的后天之本。 如儒學(xué)里的“信”字,立身、興業(yè)和治世之道,內(nèi)仁外禮而約定俗成,為求和規(guī)則的中庸倫理,鳳起性情的極點,桑梓禮,方正也。佛學(xué)里的“悟”字,左邊為心,右邊為吾;左尊右卑,即是說,人不要出聲曰:弗聲,謂破除偏執(zhí),歸于常道,恒德者,圓常也。道學(xué)里的“真”字,木火一家,金水一家,水木同源,四象合一,群龍無首六爻皆動,天﹑地﹑人三才至極之道也。龍,乃至剛至陽之物,積極、正義和堅強不屈,昌光者,正能量也。由此,玄機“真理”的暗藏:實相、無垢識、凈菩提心、自性清凈心。由此,其詩文構(gòu)建的“語言”性情,舉杯邀詩神,對月成三影。欲神、識神和元神合一,真如也,謂其永恒存在的實體、實性和法界,亦即宇宙萬有的本體,詩歌的實相矣。 其實,在詩歌創(chuàng)作中,就是心容萬物的意象化,視為詩歌創(chuàng)作構(gòu)思的一種審美趨向,表現(xiàn)為意象的捕捉、靈活組合和自由疊加;營造意象間的有意斷續(xù)脫節(jié)、變形和暗示,也就是對傳統(tǒng)式具象化的直述其事和直白式抒情的反撥。所以,當(dāng)一個作家或?qū)W者,構(gòu)建外界景象時,天賦是心慧,后天是心智,合一了才是潛力才能。如桑恒昌的《流 浪》:“心把淚水/灑向天涯/抓一把黃土/放下就是家”。心者,陰中之陰神,一炁化三氣的時候,修道者逆天極點而煉至純陽,即為元神、識神和欲神三者陽神。如:識神,是在身體小腦中可以控制生命體行為的意識體,表現(xiàn)為道德平衡,是人格良心、精神思想、靈魂感情等。炁,是宇宙思維的祖炁,為右腦思維的祖腦,也就是詩歌里的象外之象。因此,美學(xué)當(dāng)量的托物傳情,從語言結(jié)構(gòu)主義索緒爾的術(shù)語來說:一曰歷時性,是一個系統(tǒng)發(fā)展的歷史性變化情況,即為:過去—現(xiàn)在—將來,如懷古吊今的物象,月、亭、雁、笛、柳、角聲、烏鴉、樓蘭等等,傷春悲秋,日暮思歸。因此,肝木反射的“淚水”,是一種上古本性仁德的呵護。二曰共時性,是在某一特定時刻,該系統(tǒng)內(nèi)部各因素之間的關(guān)系,如“天涯”極遠的地方,則表示處在同一個時期的時間上有先后。三曰統(tǒng)一,歷時性和共時性,是觀察研究的兩個不同的方向,分別從靜態(tài)與動態(tài)、橫向與縱向的維度考察社會結(jié)構(gòu)及其形態(tài)的視角。如“黃土”是人體脾胃中的中央土,其曰戊己,其帝是掌握陰陽的黃帝,其神是大地之王的后土(厚德光大后土皇地只),也就是先哲的祖炁,存在辯證統(tǒng)一的關(guān)系。“放下”是淡然一切欲念之外的心靜,在道德識神小腦的平衡下,達到厚德載物。《中庸》謂其:三達德,即智、仁、勇三大品行,也即是陰陽合一,為“信 ”的真性,自然就是本性“家”的心理原型,本我元神也。

元1.jpg (0 Bytes, 下載次數(shù): 13)

下載附件

保存到相冊

2020-1-1 13:28 上傳

詩說靈根,詞吐鳳葉。詩歌是心田生長的芳草,通過多種香花異草加以表達,觸物以起情,索物以寄志。只不過內(nèi)在的意象化,是朦朧詩和新生代詩創(chuàng)作構(gòu)思的重要手段,它有力地沖擊了沿襲已久的詩歌模式和審美惰性。像《離騷》、《九歌》、《九章》等許多詩篇中,屈原以蘭為友,將蘭作為佩物,都寫到如何滋蘭、佩蘭、紉rèn蘭、搴qiān蘭、刈yì蘭,以表自己潔身自好的情操:“扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩。”而且將這種比興手法的物與我、情與景熔鑄一爐,從而大大擴張了詩歌的表現(xiàn)力,意味著詩向自身的復(fù)歸,抑或以自我復(fù)歸為外觀的主體意識的覺醒。如《志士》:“心上,斑斑累累/還留著/前世的白發(fā)/眼里,層層疊疊/又蕩起/來生的皺紋”。志士不忘在溝壑。志士,是有遠大志向并有節(jié)操的人,如志士仁人就是仁愛而有節(jié)操,像那些為**事業(yè)出力,為正義犧牲生命的人。志:思想感情。蘊藏在作者內(nèi)心里的是情志,用語言表達出來的就是詩篇。《文選.卜子夏〈毛詩序〉》:“詩者,志之所之也。在心為志,發(fā)言為詩。”心里美學(xué)上,愛國之志,不會只看到個人的利益,其集體價值觀的動力,以精神的智慧,匡時濟世之情;心志,便是志氣中的心意。詩里的“心上”則是對這一情感“斑斑累累”的反思,希望閉目靜思,為心里的天池水依然蕩漾,尋找水里生一朵蓮花。然后,禪心博愛,詩靈情飛,捻線搓繩,引領(lǐng)著讀者,志士惜年,賢人惜日,圣人惜時。所以,詩家“留著”的拈花一笑,一縷縷,深廣如海,詠物詠詩,表現(xiàn)為一草一木總關(guān)情嗟嘆,是謂托物言志。方法上,從已入心,從對方入筆,將抒情角度倒轉(zhuǎn)時光。你看,一個“前世”的歷時性,在集體潛意識中,一絲絲,觸目傷情,蘊藏時空的哀怨,從意象的有我到意境的無我,寫得清麗細密、委婉含蓄,靜靜地,醒悟“白發(fā)”的共時性,形成歷練魅力的坐標(biāo),從而冉冉升起情感的心理狀態(tài),提升一個新的理性方程式。生理上,頭發(fā)里含有一種黑色素為元精,然而,體內(nèi)的機能處于退化;在雙關(guān)的審美里,“眼里”擁有一頭烏黑秀發(fā)的反噬,攪動“層層疊疊”的風(fēng)波。眼睛是肝木仁德的反射,靈動捍衛(wèi)本性的肝藏魂;由此,一個“又”的水汪汪詩眼,借景抒情,寓情于景的“來生”情魄,而呼應(yīng)著上文的“前世”,停留中間的今生,因物起興,磁化“皺紋”的內(nèi)斂自我,陣陣地,有力的發(fā)聲于風(fēng)乍起,吹皺一池春水的藝術(shù)形象。

元2.jpg (0 Bytes, 下載次數(shù): 15)

下載附件

保存到相冊

2020-1-1 13:27 上傳

語言是一門技巧溝通的藝術(shù),好好說話是一個人最大的財富,具有儲藏各種辨析判斷和發(fā)明創(chuàng)造的能力。那么,在局限的左腦思維要條理清楚,所知所遇一切成果的再現(xiàn)。說,便是一種能力。那么,在無限的右腦思維要歧義百態(tài),無數(shù)個哈姆雷特在滋生,則是詩歌的象外之象。因此,賞奇析疑,隨緣變化,不說,又成為一種智慧劍。意會者,脾土之思,信仰之意,是謂意象取舍,見到的語言,笑在風(fēng)中奇緣,在日歷里顯示,在情感中擺動,是創(chuàng)作的運化與聯(lián)想。如《故 鄉(xiāng)》:“所有的村莊/都有自己的乳名/它們共同的大號/叫故鄉(xiāng)/故鄉(xiāng)既是/生命最初的牧場/又是最終/放穩(wěn)靈魂的地方”。詩家擅長以景托情,成為一束為人稱道的《故鄉(xiāng)》力作之光,孕育著嬋嬋篝火的灼熱,一把把,照耀桑梓的懷想。像《詩·小雅·小弁》:“維桑與梓,必恭敬止。”家鄉(xiāng)的桑樹、梓樹是父母種的,對它要有敬意。在思維的遷移中,作者仿佛是獨自倚靠在池邊的欄桿上,觀看一個物象的“村莊”,在心目中貯存的久了,便是一個初心嬰兒的象征。如西方現(xiàn)代主義提出的“形式即內(nèi)容”。顯然,美學(xué)等量就是“乳名”的期初,為個性潛意識的童心,膾炙人口而純真道一。宛如懷春的少女,閑來無事,在花間小徑里逗引池中的鴛鴦,隨手折下杏花蕊把它輕輕揉碎,體現(xiàn)出一種童心是心靈的水源,萬物的生命之始。文里的“大號”是一種姓、名、字以外的稱呼,就是集體潛意識的代言,生出一種生命的共相。無聲的爍爍著“生命最初”的童真憨態(tài),不由自主地,一幕“牧童遙指杏花村”的圖像,凸影在牧放牲畜的“牧場”,悄悄地,染起周圍趕雞驅(qū)鴨的雅趣,讓自我“最終”守住一份孩子般的寧靜,即為返回天道的性靈本我。好比詩里那個“穩(wěn)”字份量,不再讓頭上的碧玉簪斜垂下來,不再讓腳下的土地厚德浮薄上去,多像童心的淵源反芻跪乳的羊羔,通過后天的教育和教化而尋歸本性的“靈魂”。佛學(xué)上,靈魂寄托在第八阿賴耶識中,即為善、惡、無的三性;一種道德的轉(zhuǎn)念,便可稱第九意的清凈識——阿摩羅識,或稱覺悟之意的菩提、實相心、佛性等,也叫眾神的意識的空間感。由此,憂郁便是一個詩人責(zé)任的道德體系,如陳子昂的《登幽州臺歌》,范仲淹的“先天下之憂而憂”。《孟子》云:“生于憂患,死于安樂。”所以,行善是品質(zhì),行真是靈氣,行美是藝術(shù)。 如是我聞,就詩歌創(chuàng)作心法構(gòu)思而言,內(nèi)心生成的外象,是人的欲神(左腦)啟動,如構(gòu)思、腹稿、選材等,通過自我的閱歷、認知、審美,即為識神(小腦),構(gòu)成道德意象;方法上,以自己的思緒和情感為軸心,往往矛取跳躍性思維方式,把各種意象巧妙地組接起來,使詩的意象結(jié)構(gòu)和詩的整體意象具有隨意性、朦朧性、暗示性和多義性的特征;從而有利于傳達現(xiàn)代人對現(xiàn)實世界、對人生、對自身微妙而復(fù)雜的內(nèi)心感受。其中,一個個意象,靈動著語言空間,形成情緒的詩意,情感最后抵達目的地,也就是人的元神(右腦),如象外之象。儒教上,天子祭祀天神,諸侯祭祀地神,百姓祭祀人神。道教上,三清等,其他和儒一樣的做法。佛學(xué)上,詩人的禪心就是一個靜字,善于聯(lián)想就是思維的連接“悟”的宇宙時空。 如《中秋月》:“自從母親別我永去/我便不再看它一眼/深怕那一大滴淚水/落/下/來/濕了人間。”中秋酉金當(dāng)令,藏有一種悲涼落葉之象。就八字而言,假如一個人的日干為庚金,出生在這個月份,秋金秉令,日干庚金旺而有力,又是一種收獲之象。若是時干丙火以年支寅木為根,有力克制日干庚金,丙火七殺為用神;年干壬水乘秋令之根,化泄日干庚金,但被月干己土克制,相互制約的和諧,有一句八字斷語,叫做“殺印相生功名顯達”。就詩歌的主題思想而言,這句斷語是不能用在這個八字命局的,只有日干為弱格,而有七殺克身為忌的時候,有梟印以化殺生身,這才是殺印相生的格局;而此八字的日干庚金旺相,殺印相生,則會化去權(quán)柄,對八字命局不利,暗示著母子連心,推動詩文里的“別我”親情分離,如同云聚云散世無常,日陰日睛,月圓月缺而古難全。所以,“不再”的心理障礙,反襯“深怕”的心疼意象;意境上,無限擴大了《中秋月》想象的張力。一幅“圓”的圖像浮現(xiàn)天空,光影處處遍及,澄輝而清凈無染,圓融而心靈無礙,是謂佛學(xué)中“識海澄圓”。識海者,指一個人腦里記憶體存儲的全部知識,其紫府的境界,或曰人身一小宇宙為內(nèi)在修仙之道的竅門,有如大海般寬廣。表現(xiàn)為性與情,木與金,金不克木,是不隔情,就是人性的圓頓心,也就是真性。道曰無。儒曰圣。佛曰空。這些創(chuàng)作的易經(jīng)理念,無量佛修行圓滿,好比奇門遁甲的風(fēng)水,以文化的底片,移情于詩心的融和,移就于景觀,撬開易經(jīng)的原理,取象于萬物。如八字己土印星無力無氣,起不到化殺的作用,己土也不能制約年上之壬水。這就復(fù)合了另一句八字斷語“時上一位貴”,前提是時干必須是用神,或者是有制約的忌神。時上之貴,如果是七殺,則手握實權(quán),生殺予奪之功;如果是偏財,則良田萬傾;如果是比肩,則高高在上的自性體,乃是詩歌里的美學(xué)原型。 試想,主題的“月”本是夏歷每月十五日,天文學(xué)上指月亮圓的那一天的白天,叫望日:望穿秋水、望帝啼鵑、望斷白云等等。意境上,想念母德,白云降落的“一大滴淚水”,其意象混生的包容性、時空跳轉(zhuǎn)和視角轉(zhuǎn)換的靈活性,捧起一個“大”的宇宙,釋放一朵“大”的云彩;在開放與封閉的物象,沖突和不可阻逆的語境中,把“落”的趨勢,排列豎立,將牙齒咬著嘴皮而咯咯直響,懸其四象凌空的瀑布,生成無窮的蘊涵;一滴滴,牽引讀者在杜鵑啼血的視點上,將“濕”擴大想象的哀痛空間;慢慢地,從詩性本體的拐點,一波三折,格物著內(nèi)理;脫穎出詩情的花朵,盈盈地,致知著目光,忍著一泓清水一道裂痕,一汪汪無限眷戀的濺淚,浸泡著衣襟,驅(qū)使“人間”的覺知,產(chǎn)生味之不盡的微妙,是謂心靈的妙,解讀著圓頂方趾的圓者矣。圓為周遍之義,無處不在之妙;反過來,不可思議之圓滿稱為妙,借代指本,沖勁著人性的顯意識;然后,沖和兩者的能量,從陰陽二元論,回歸到一元論,圓成實自性,乃大我之母矣。 顯然,五首經(jīng)典的小詩,分別以象征的手法,翹起思維開闊的宇宙空間,在心法過程中,詩家省略了凡人生命的自白:從遍計所執(zhí)性的迷悟,慣性著依他起性的自我。而作者直接寓“意”之“象”來拿捏主題,寄托主觀情思的客觀物象;卻是一路的中庸之道,將客觀形象的道德半徑,與圓心自我的主觀心靈,融合成新的意蘊與情調(diào),即為識別自己的六角方位,覺知蘇格拉底的心相、心象和藝術(shù)通感的一束靈光,為你為我;不經(jīng)意,回眸一瞥六根互用的云朵,忽無忽有,且看且想且感知,那潛意識生成詩情的天然綻放…… 2019年12月31日吉林

plj彭林家.jpg (0 Bytes, 下載次數(shù): 15)

下載附件

保存到相冊

2020-1-1 13:36 上傳

作者簡介:彭林家, 哲學(xué)家,著名評論家,聾龍?zhí)焐h員。靜居霧凇的一方靈空,六十年代中期出世于贛東北仙人洞,畢業(yè)于東北師大中文系。中國散文詩作家協(xié)會副主席,中國散文詩作家聯(lián)盟評論委員會主任,中國詩歌在線吉林、國際頻道詩評編審,國家一級學(xué)術(shù)團體、中國蕭軍研究會主辦的《當(dāng)代原創(chuàng)文學(xué)作品集錦》副主編,中國針刀醫(yī)學(xué)副秘書長,全球漢詩總會聯(lián)絡(luò)主任,北京倉央嘉措國際詩歌研究院副院長,廣東凈土生態(tài)旅游有限公司文化總監(jiān)。《詩歌周刊》提名批評家,易學(xué)、神學(xué)、美學(xué)天士。中國新詩百年百位最具活力詩人, 2017、2018年中國詩壇實力詩人。為全國各地的作家、教授、小說家寫序、寫評論1000多篇。出版的著作有《裂開青云的紅冰》等,作品散見于《詩刊》《星星詩刊》《詞刊》《散文》《散文詩》《人民日報》《印尼日報》《中華詩詞》《寰球詩聲》《詩詞世界》《陜西詩詞》《江西詩詞》《江西詩歌年選》《中國詩詞年選》《中國詩歌年選》《中國百年新詩經(jīng)》《中國散文詩年選》《世界華文散文詩年選》《世界華文文學(xué)研究》《語言與文化研究》等100多種國內(nèi)外報刊,任多家媒體的顧問、主編和編委。曾獲全國詩詞、辭賦、詩歌、散文、散文詩、小說評論征文及其他文體一二三等獎。

|

QQ好友和群

QQ好友和群 轉(zhuǎn)播

轉(zhuǎn)播 分享

分享 淘帖

淘帖 支持

支持 反對

反對