|

游走在塵世里的憂郁詩魂 ——序《時光之外》/馬啟代

beabb116141565c664bf74ce9ef00f4.jpg (0 Bytes, 下載次數: 7)

下載附件

保存到相冊

2020-12-23 22:22 上傳

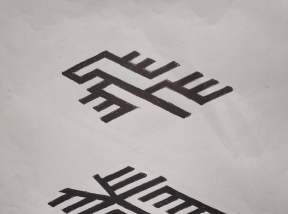

很高興讀到這樣一本詩集,因為她來自泰山腳下,來自曾經喂養過我饑餓青春的同一個大學校園。李慧,這位80后的詩人,用詩句喚起我許多美好的回憶,喚醒我許多業已淡漠的記憶。我為依然有自由而執著的詩魂在我母校的星空下歌唱而倍感欣慰。 斗轉星移,彈指三十余載,就詩歌而言,現今的大學校園已經不是引領風潮的地方。如當年我們一樣年輕的師弟師妹們早已把更多的精力和時間過度地投注在未來生活的實際考量上,而當年那些激情飛揚、頗有大師風范的精神導師們大多已與現實和解,當下占據學術話語權的許多學者也多被項目所奴役,鮮見應有的思想閃光和指點迷津的發聲。即便有些在詩壇呼風喚雨、很有些所謂權威性的碩導博導們,除了平臺和體制以及人們的慣性認知所烘托出的虛弱光環,倒像跨界而來的假和尚,裝束和架勢唬人,其實沒有真經。但生活工作在大學校園的李慧應當算是一個不多的異數,也許外在的環境無論如何不可能扼殺所有的天性,也許真正的詩心對外在的影響具有足夠的反作用力。藝術史上大凡卓有成就者,基本都是在靈魂層面與現實具有緊張關系的人。李慧也是這樣的人,我為李慧感到高興和慶幸,我從她這些詩行里讀出了來自她心靈真實的悸動,讀出了她靈魂的憂郁和精神上的游離感。她像平常人一樣在人流中波瀾不驚,內心卻經歷著另一種屬于精神世界的生活,對她而言,超越世俗的世界才更為具體可感、有潮汐風聲。因此,我把她看作一位懷揣詩意的光芒、游離在知識和靈性間隙地帶的抒情歌手。 游離感源自詩人稟賦里與生俱來的敏感、孤獨和漂泊感,詩人籍此獲得了一個獨特的觀照生命和藝術的視角。這樣的視角,使她自然拒斥流行的東西,雖不免身在其中,心靈與之卻產生了格格不入的心理自覺,而這,顯然為護佑藝術的天然本性提供了滋養。人生和歷史的過程就是在技術主義和物質主義的世界中人類的精神自由和心靈自由不斷被侵蝕、改造卻又不斷被拯救和高揚的過程。作為一個高校學報的編輯,就職業而言,不可避免地受到格式化的學術訓練所提供的刻板理性思維的熏染,這是藝術思維的天敵,但我個人在這個認知上沒有那么教條,我深知一定的學術訓練對于我們認知事物的幫助。現代詩學的創作與研究也需要在更高的層面上超越母語自身的邏輯缺陷痼疾,如果詩歌語言不能承載語言的自我蛻變,那只能是退化。我在閱讀中隱隱感受到李慧所經歷和閱讀的一切給她的詩歌帶來的良好營養。因為一個真正的詩人,必須具備現代文明的素養,擁有成熟的現代人格做基礎,但顯然,不經過嚴格的邏輯和理性訓練無法建立與之匹配的精神和價值系統。我想,雖然李慧所在的我的母校泰山學院在這些屬于人文層面的氣氛上并不會具有特別顯著的優勢,但這也恰恰給具有藝術天性的靈魂留下更為自由的空間。 李慧顯然是一位知識氛圍背景上的獨行者,留下的是雖不凝重但卻不可或缺的情感和經驗鏡像。這樣就使她的詩歌建立在本源的詩心和對另一層虛幻物象的專注感應上,從而依靠生存帶來的刺痛與外在的事物發生聯系和對話,構建其自己尚不博大但頗有意味的審美空間。詩心自然就是赤子之心,也就是我們常說的童心。這樣的心具備神性的魔力,可以溝通自然萬物的脈動。故此,她的作品既有意趣盎然的童話色彩,也有滲透著肉體生命體驗的澄明之像,如《春天》《月亮·巖石》這一類詩。她在《等待》中所寫的:“如果有風,/山頂的梅花便落了下來。”讓人不由地想到張棗《鏡中》的詩句:“只要想起一生中后悔的事/梅花便落了下來”,而《永生》中的詩句:“身體化作粒粒塵埃/滋養褐色的土壤/直到那一天/盛開的花朵朝向太陽”也讓人想到海子的《面朝大海,春暖花開》……這種融化在李慧詩意中的經典元素與她的個體詩性感觸發生共振,構成了其語言系統中的重要部分。 此外,她的藝術譜系和精神質素里還有薩福、蘭波、阿多尼斯等抒情詩人的影響。這種由漢語詩性美學出發、融知識理性和東西方抒情因子所形成的現代抒情方式,與她的個體稟賦相契合,導致那些虛幻的光影比起客體實物對她更能產生共鳴。事實上,在進入創作的狀態時,她應當執拗地認定自己就是這個世界的陌生人,這正是由游離感帶來的必然心理結論。這一定位實際上是一種精神上的高度,使她的寫作飛翔在相對寬闊的時空。她所涉及的主題都是宏大的、也是永恒的,如夢、靈魂、死亡等等,“愛被物質的網捕獲/紛紛墜落”(《夜》)“真相趕在雷電之前/打撈我”(《漩渦》)“它告訴我塵土的故事/告訴我一朵花/如何與刀鋒和解/如何在夏日的火山沉淪/手一揚/就飛了起來”(《病痛》)等詩句的內里都帶有世俗生活的擦痕和瘀傷。而在《雷雨過后》《公交站前》《在新泰》等詩中,“去吧!/去抓住光的聲音!”“為靈魂建一個安全的渡口!”“再往前,只有野草允許我走得更遠/女王般巡視自己的王國”中體現了穿越這些生存骨感的韌性和銳氣。她幾乎時時有水中之魚的直覺,自我與世界的關系就變得緊密而又柔和,某種程度上生命中的痛感就像《我不能》中“我不能說:生命是短暫的/因為時光說:歡愉是痛苦的”那樣化為節制內斂的情緒映示。這一點我覺得李慧是幸運的,她身在高校而不受其思維的拘囿,魂在詩歌而又呼吸接受其書香潤染。我是每每走近多年前那些范兒十足的民國文人,就為今天的文痞之眾汗顏。李慧的詩具有形而上的知性和純粹的美學質地,有別于某些學院派佶屈聱牙、形同僵尸的寫作,更沒有那些無知狂妄者的粗鄙下流的賣弄,她詩中的靈氣、雅氣與清氣并存,在對抽象概念如“時間”的多維度呈現上可以讓人體味到其浩瀚而敏銳的情感和精神疆域,這里不再例舉相關詩句。 李慧秉承的其實是古老的抒情傳統,但在她這里較好地體現出詩歌意蘊和技藝的現代轉型。東方審美與現代美學的對接是個大課題,從李慧在“物我”和“天人”關系上的精神指向看,她在與現實的對峙中不斷反觀過往,又不斷逼視內心的努力堅守,很好地詮釋了以我觀我、物我同一的抒情魅力和可能的寬度。她說《我是月亮的孩子》,表明她不愿長大(遲鈍)、拒絕成熟(衰老)的詩人心態,這當然也是一種美學的態度。李慧對詩有著自己的思考,每一條感悟都帶有自己的印痕。我在《泰山下說詩》一文中提到的實與虛、快與慢、長與短的問題,在李慧的詩歌文本中得到了很好的驗證。 另外,她將自己的繪畫放在詩集里,還有幾位兒童留下的天才般的線條色塊,讓我感受到詩人那渴望被理解的心與天性童心的和諧頻率,以及天地間美妙的律動。而這一切,都屬于詩。 權為序! 2020年秋 明夷齋 馬啟代(1966—),山東東平人。詩人、詩評家、“為良心寫作”的倡導者、中國詩歌在線總編、“長河文叢”主編。畢業于泰山學院(原泰安師專)86級政史系歷史專業,曾任學校“探海石”文學社和“季風”詩社第二任社長。

|

QQ好友和群

QQ好友和群 轉播

轉播 分享

分享 淘帖

淘帖 支持

支持 反對

反對