本帖最后由 藍雪兒 于 2018-8-10 19:48 編輯

帕男:身已在遠方卻不知遠方在何處 作者:婁德平 苗洪

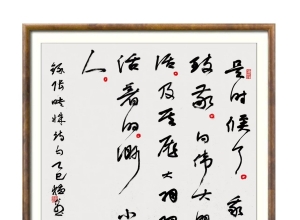

--中國著名詩人帕男是旅居云南的少數(shù)民族詩人之一。從湖南到云南,在地域距離上來說,并不是十分遙遠。但是,從心理跨度,文化跨度而言,其實對于詩人來說,這個距離已經(jīng)算是遠方的長度及概念了。或許是在云南居住的很久了,或許相對來說,云南就是湖南的遠方,但是帕男一直都沒有感受到這一遠方誘惑的存在。詩意或許是美好的,可是,鄉(xiāng)愁卻是漫長而苦澀的。在他近幾年來的詩歌主題當(dāng)中,對故鄉(xiāng)題材的熱衷似乎成為帕男詩歌創(chuàng)作過程中每個時期必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本文由東方藝術(shù)家協(xié)會主席婁德平及苗洪聯(lián)合創(chuàng)作。 1、但是,帕男的鄉(xiāng)愁和別人又完全不一樣。在他執(zhí)意回憶與留戀那個貧困瑤族山村的同時,他又深愛著云南的廣袤土地及其這里的少數(shù)民族兄弟。他的詩歌除了少量的故鄉(xiāng)回憶之外,更多的時間及篇幅是放在刻畫云南這片神奇的土地之上。在他四年前的詩歌《現(xiàn)只剩下他鄉(xiāng),你可以奔赴》中,其實就透露出這種身已在遠方卻不知遠方在何處的矛盾心理: 風(fēng)帶你走 也許是你真的期冀 但這風(fēng) 成了你來世敵人 風(fēng)到了你的地步 比你的選擇多了 既可以委身 也可以強迫自己掉頭 做一回上帝 也未必好 就只有做一次野獸 懲戒一下 那些死到臨頭 還在逞惡的人 ——這是一首非常典型的荒誕類詩歌代表作品。對故鄉(xiāng)的留戀與牽掛使自己的靈魂變得模糊而依稀。生命與命運是遠方的均衡支柱。或野獸,或天使,或耶穌,或庶民。我們都在遠方而卻不知遠方為何物。 2、帕男曾經(jīng)在南京作過簡單的逗留。而即便是在這極其短暫的時空中,他也始終不能忘卻對鄉(xiāng)愁的再思考。當(dāng)他來到南京的時候,正是南京的深秋季節(jié)。他在這里創(chuàng)作了最著名的鄉(xiāng)愁詩《我怕踩痛了你的深秋》: 我不敢下腳 每一片杏的葉 都帶著笑臉 它們都不可能搖身一變了 但樂觀 我怕踩痛了 你的深秋 讓杏葉來擔(dān)過 人都遁空了 連最后那只饑寒交迫的蚊子 我這才可以專心致志地 想那些 有可能要遇到的人 當(dāng)然 事先預(yù)約過的 不算 我不會透露半點給你 我所在的位置 至少不能說我住在南京大學(xué)鼓樓校區(qū) 不能說 我住在南苑賓館 不能說 我在215房間 不是怕你可能會主動上門 如果只是想來找我敘說點什么 這個倒是好辦 但老師剛剛才教過 你說 那我應(yīng)該是斗膽拒絕 還是悄悄地相擁而眠 如此 就我一個人的江湖 這樣的江湖最是清澈透底 不但打老遠就能讓人看清 被我蓄意放在內(nèi)心的 我絕不會乘人之危 往后 不能比拼誰最會用詞了 驚鴻一瞥 這樣的詞語 還有對挺拔堅定的銀杏樹 更不能像對杏葉一樣的嘴臉 幸好 到現(xiàn)在為止我還沒有遇到誰 ——我怕踩痛了你的深秋。在某種程度上,我們很難解釋帕男在南京創(chuàng)作這首詩歌的真實心理是什么。盡管在南京的體驗是短暫的,但從心理上來說,他對鄉(xiāng)愁的體驗是永恒的。他對南京的片刻時光是留戀的,是深沉的。南京在某種程度上,這個時候既可以是云南,也可以是湖南,也可以說是所有關(guān)于遠方的思考都集中在這一片刻。這是一種流動的鄉(xiāng)愁。 3、鄉(xiāng)愁對帕男來說,有時候是深沉的,有時候他卻分不清哪里是現(xiàn)實,哪里是夢幻,或許是這種獨特心理的驅(qū)使,他竟然將鳥作為詩歌的意相來表示這種撲朔迷離的鄉(xiāng)愁。《葬鳥記》: 一大早 我素葬了一只鳥 準(zhǔn)確地講 素葬的一只麻雀 我喊曾經(jīng)一個我熟悉的那只鳥的名字 但沒有應(yīng)答的 證明就是我熟悉的那只鳥 我不熟悉名字的鳥 也不認識我 不可能應(yīng)答 素葬這只鳥 我沒有厚此薄彼的意思 我爺爺死了是素葬 奶奶也是 父親也是 素葬這只鳥 等于同等相待 想問的是誰阻斷了這只鳥的夢想 都知道 麻雀是不走夜路的 又怎么可能死在了天亮之前 鳥是死了的鳥 即便是我不熟悉的 我都不能不管 這只鳥事死在了我的地盤上 結(jié)束語:無論我們?nèi)绾涡稳葸h方或鄉(xiāng)愁,帕男都一針見血的指出,鄉(xiāng)愁與其說是一種遠方的承載,不如說也是一種寄托或初心。帕男說過,心安處是我心之鄉(xiāng)。或許帕男身已在遠方卻不知遠方在何處,正是因為云南已經(jīng)成為他永恒的精神故鄉(xiāng)。他對云南的牽掛其實就是對遠方的眷戀與初心。 帕男經(jīng)典鄉(xiāng)愁詩歌欣賞:《云南大旱記》 云南的天氣并不像打擊樂 面對一朵朵云就不好關(guān)說了 我也不知道天上曾經(jīng)發(fā)生過什么 云朵和云朵之間 是否派別林立 或者有過 爭吵和斗毆 好像云朵疼痛點很高 沸點也很高 幾乎不再悲傷和哭泣 以至于許多的樹 包括樹蔭下的花和草都抑郁了 有的奔跑 還熬不過 一個念頭 悲傷和怎么悲傷 已經(jīng)不是單純一個人的事情 而是整個集體 包括男女老幼 不但要虔誠 還要會撮合 毀棄一件樂器很簡單 甚至離間一個樂手也很簡單 問題是云南的天氣 并不像打擊樂 而像一個朝覲者

來源: 【訪談】 帕男:身已在遠方卻不知遠方在何處 |

QQ好友和群

QQ好友和群 轉(zhuǎn)播

轉(zhuǎn)播 分享

分享 淘帖

淘帖 支持

支持 反對

反對