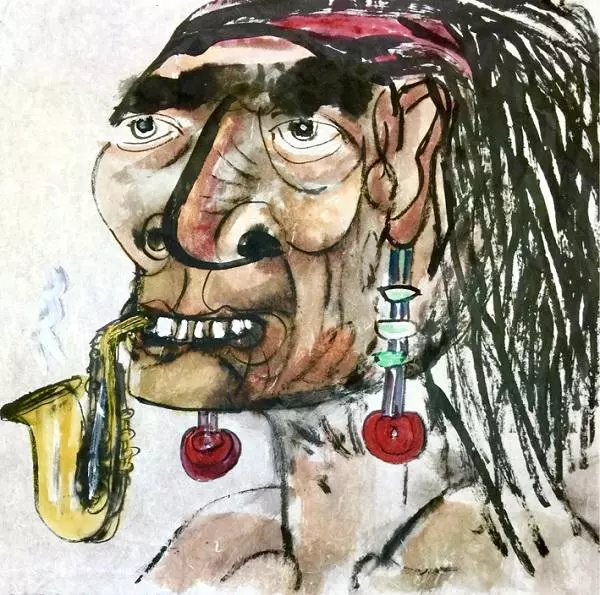

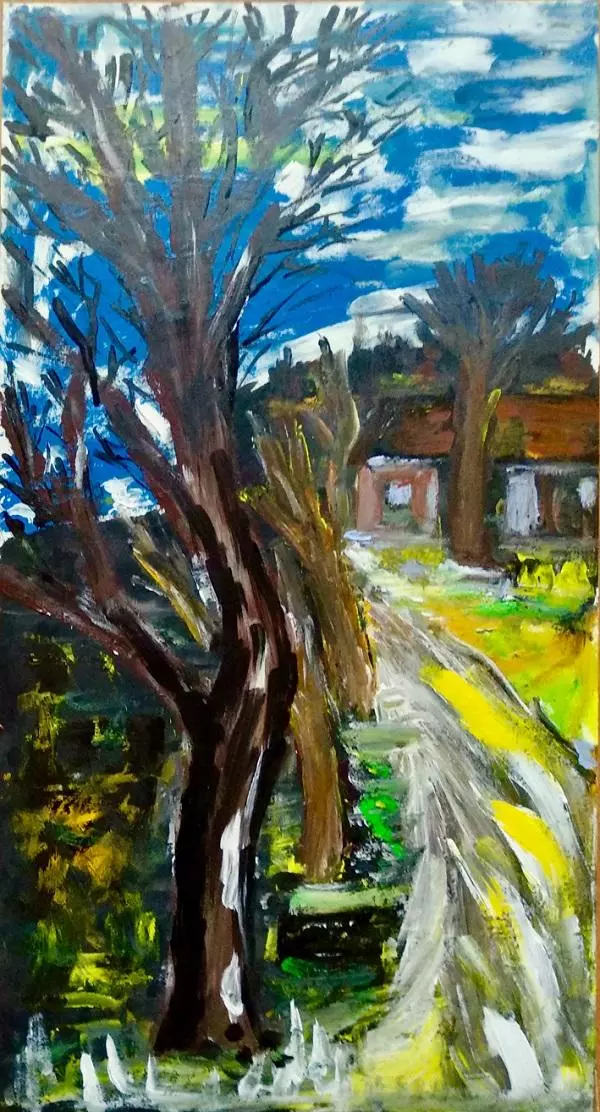

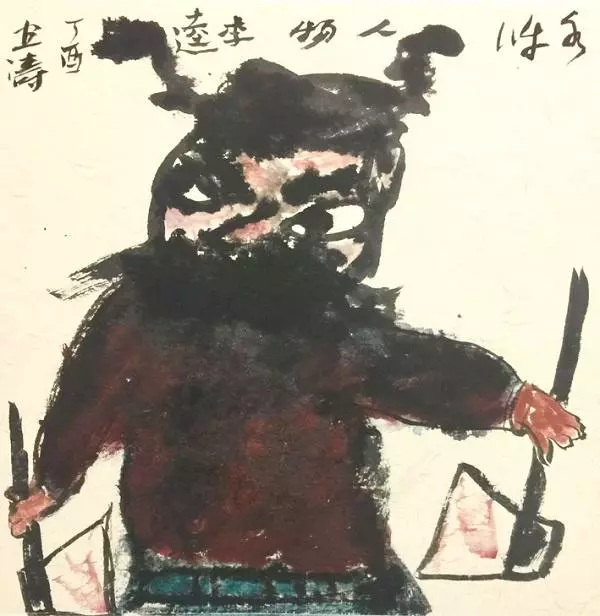

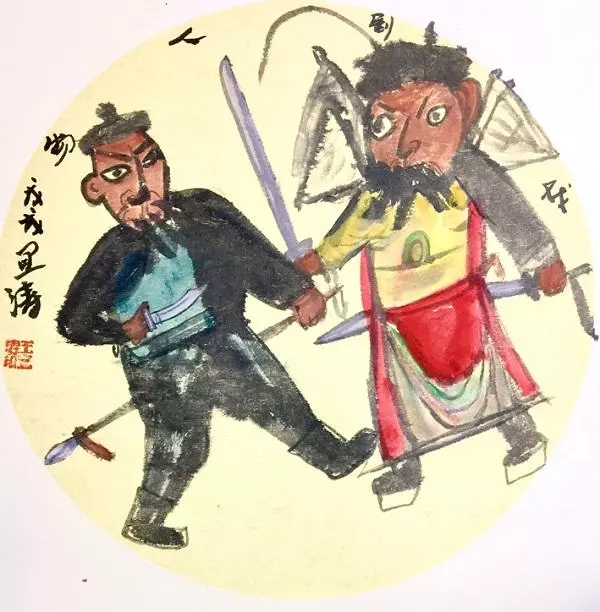

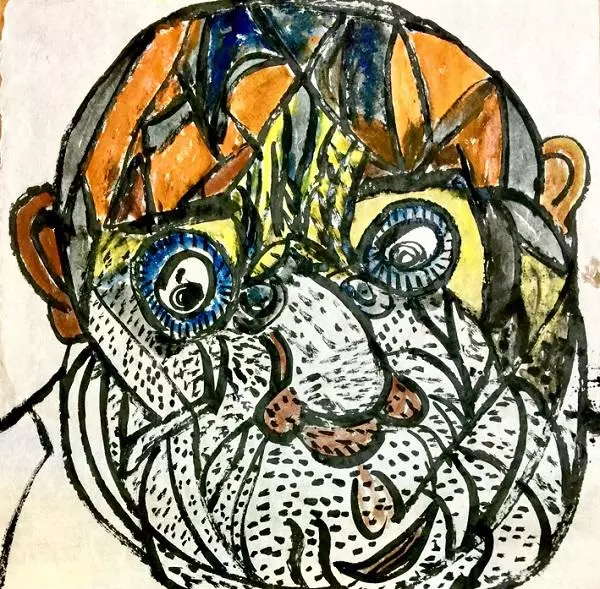

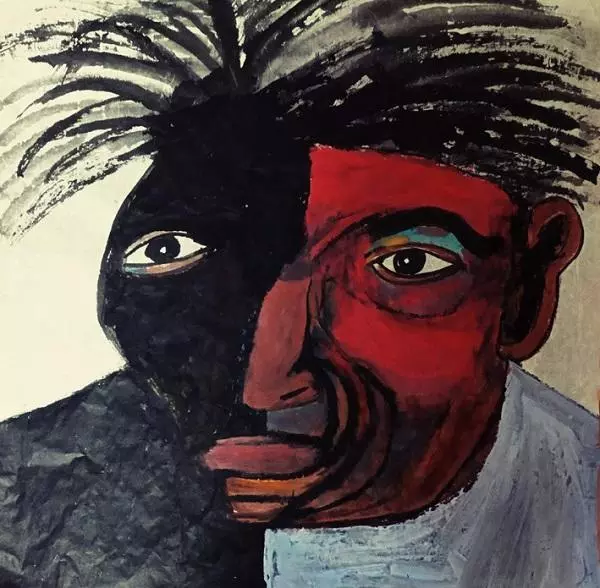

王宜濤先生,作品或署名一濤,我曾多次轉載其繪畫作品,有人驚嘆“真天才也”、“筆力驚人”、“氣格超邁”,也有人不屑“亂畫一氣”、“看不懂”、“小孩玩意兒”,王宜濤先生也曾當面問過我怎么評價他的作品,現在火候到了,便和盤一說。

我決定用一種樸素、且人人聽得懂的話來表達自己的認知,當然前提是一定客觀,愛屋不見得必須愛烏。一言蔽之,王宜濤先生及其畫作,以兼具“五心”而生發出作品面貌,能站在繪畫發展之前沿而成其形狀,五心是其神,作品是其形,非有此五心不得成其形!同時,此五心分別對應五種藝術表現力,接下來為君析陳。

文心以遠粗鄙

不可否認,這些年中國搞藝術的群體是歷史上最沒文化的一波群體,這是社會現象,不用也不允許我分析透徹,回頭看看,歷史上哪一位藝術大家不是大學者、大文豪,起碼是個文化素養超高的人。

近代的一些藝術前輩也曾有“四分讀書,三分寫字,三分畫畫”的論調,在我看來這樣的論調也不全面,應該是“四分讀書,三分作文,二分寫字,一分畫畫”,古有“天、地、人、事、文、器”六個影響一件藝術作品是否成功的條件,六位一體,才能妙筆生花(比如蘭亭序、祭侄稿、寒食帖三大行書均是此例),而“人、事、文”三者幾乎構成了這件作品的核心,“粗鄙無文”是藝術大忌。

因此,文化修養、文學素養對于筆下之物影響頗大,舉個現實中的例子,有一次文化活動,我給著名作家蘇芩演示齊白石大寫意柿子的畫法,令人驚訝的是,她第一次拿筆畫畫,竟然創作出了一幅意境、筆墨極佳的作品,這必然與她很好的文學素養密不可分,是其精神氣質的直觀展現,與此同時其他人畫的,毫無生氣、死物一坨。放眼周圍,那些讀書多或者搞文學的人,也會顯得氣質更好些,與此道理一同。

王宜濤先生讀書甚豐,學問不小,在他的工作室幾乎全是書,曾有“過目不忘”的本事,另外,他文學素養極好,詩歌寫得超過多數現代詩人,文章也縱橫捭闔,在濟南有不少藝術名家曾登門探討有關文化、文學之學問(每每大有收獲),恰是這樣的文化、文學修養使其拿起筆來,紙上便清氣卓然,靈氣氤氳,哪怕隨意的創作,也不會有粗鄙、乏味、淺薄之氣,也就是所謂的字如其人;這種東西不可描摹,很多人的作品,就是缺那么點“溫婉光華”,就是“滯澀不暢”,就是顯得“粗俗蒼白”,根上論起來,缺的正是“文心”。

文心到底是什么東西,很難定義,參照上邊我舉的例子,讀者大概可以明白一點。另外,文心能夠容易讓人具備某種風骨,凜凜然,勃勃然,能夠讓人對惡俗的東西有一種天生的厭棄感——例如白菜的畫法有很多,畫家很容易學到,但是為什么自己創作時會選擇或放棄了某種?會選擇或放棄了某一筆?這就是“厭棄感”在起作用,雅俗、高低自然隨著文心不同而分別開來。

王宜濤先生所獨具的文化及文學之心(實則每個人都不同,都屬獨具,藝術之魅力所在也),使其藝術視角,使其筆下的繪畫,遠離了粗鄙之氣;搞藝術就是照鏡子,自己**成什么樣,那個鏡子里的神情就是什么樣,文者自得光華,不文者相形見絀,王宜濤先生“文心”之筑基深沉,欲成高樓,則此基備矣!

不拘心以得活氣

不拘心有兩種,先說第一種。

我是一個不喜歡體制約束的人,大概藝術這東西不似做官,本就由自由而生,沒聽過那個大師是什么協會的,有人的地方就有江湖,金庸先生小說里的名門正派本質上都是協會成員(他們管吃飯,也管拉屎,看你吃得來不,因此日月神教什么的人物更可愛,可以隨心吃,隨心拉),所以當今之書協、美協這樣的機構毀了很多人的天賦。

王宜濤先生也是個心性自由、放曠的人,有一顆不拘束之心,起碼現在和我一樣不怎么喜歡協會和協會里的做派以及一些協會分子(這句話的意思不是說有這樣心性的人和協會有仇,其實私下投緣的朋友多得是),所以從存在狀態上就會特別獨立、特別能保有個性,不能隨波揚棄,就會在作品中透出“活氣”。

這樣的活氣是由內而外發的,我曾親見了好幾次這樣的場景:某展覽廳外,一群人在大冷天或者大熱天,等一輛車的到來,原來是某主席或某會長,都是論資排輩、官大官小的做派,一點生機勃勃之氣都沒有,作品就會和人一個樣子,能好到哪里去,不過是照鏡子,死物一坨。這個話題不能講太多,也很難講透,點到為止,各自體會吧。

第二種約束是“膽量”問題,王宜濤先生膽量大,無論什么紙筆,都能在儲積了興致后“自由”揮灑,我們古人也論證過很多,比如好紙好筆反而讓人緊張,難出佳作,差紙差筆,卻容易得上乘之作,究其原因是能否“放松”應對,也就是我說的膽量。

我曾在一次名家書畫展上用《東坡題跋》的第一篇文章闡述這個道理,這需要內心蓬勃,能馭物,天地為我所用,才能有此境界,便能自如揮灑,否則,束手束腳,“心被拘住”,作品面貌就不得舒張,氣息阻塞,小家子氣。王宜濤先生在這一點上令人欽佩,他曾說:我們自己能指點江山時,在紙上作畫也就沒什么顧及了,畫壞了大不了撕掉重來!

正是這兩種“不拘心”,使王宜濤先生的作品煥發出“活氣”。鮮活的熱氣騰騰,生動的桃花灼灼,然后,心里就會全是你看過的那張畫的模樣,這種作品是活的,不是死物,齊白石曾有句詩“平鋪細抹死工夫”,他是嘲笑前朝的宮廷畫家們,那些畫家的作品便如死物,不打動人,沒有熱氣騰騰,沒有桃花灼灼,究其原因是被前邊兩種心給“拘住”了。

王宜濤先生不拘心在,便真性情,便快意恩仇,便獨立諤諤,便落筆鮮活。

止心以免俗爛

我發現一個很有趣的現象,真正的書畫高手幾乎不出來參加什么筆會。筆會這玩意兒本來挺高雅,但現實中往往成為領導樂呵,藝術家應付,群眾湊熱鬧的活動,好的藝術作品哪有眾目睽睽,隨意表演就產生的?

我的一位朋友著名畫家譯木先生有次當眾說:自己特別不能理解,那些參加筆會且能自如畫出一些作品,還又精準又迅速的畫家們。

當然,從水準上講,那些根本就算不得藝術品,為什么又迅速又精準呢?原因無非是那張畫從創意,到構圖,到筆墨,到用色,到落款,已經爛熟,甚至閉著眼都能畫成,作者估計練了幾百遍了,本身就是為了參加筆會的(這類筆會一般會給些費用),原創什么的根本就不會,我還聽說本省某著名書法家,“天道酬勤”、“厚德載物”寫得極熟練,除此之外,不能當眾寫別的……

但是藝術品是“熟了就好嗎”?恰恰相反,高手和大師們都在追求“熟中求生”,回看歷史,傳世的作品往往只有一件,細思便知,藝術創作不是賣油翁的“唯手熟爾”就好,相反是越熟越容易有俗氣。可是對于很多人來講,好不容易搞熟了,能拿來當飯碗賣錢了,誰舍得“不走熟路呢”?所以,這個時候“止心”最可貴,能夠保障一個藝術家繼續樊登高峰。

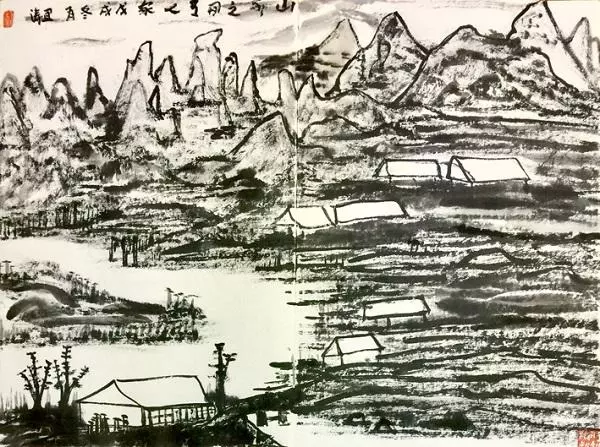

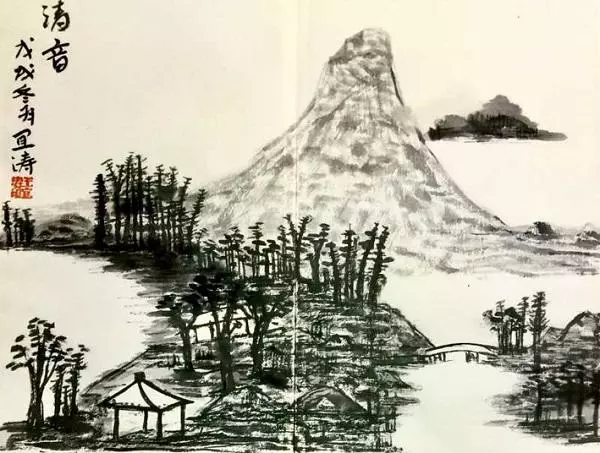

王宜濤先生就有一顆“止心”,他畫過很多題材,山水、貓咪、花卉、人物等,但是當每次把一個題材畫到一定程度后,他就會立刻停止,哪怕是有些藝術大家告訴他“繼續畫,就有自己的風格了”,他卻決然停止,曾幾次告訴我,怕在一個題材上畫出所謂的“風格”后,自己不能抽身正視它,害怕落入爛俗的窠臼,只有自己在內心里對題材理解最飽滿時,會畫出一些滿意的作品,以后再畫,如果感到有些“內心不飽滿了”,就必須停下來,再換題材,或者讀書學習,否則就會產出一大批俗爛的作品,自己也就陷入泥潭了,會被這種東西“拘住”,藝術是活蹦亂跳的,哪里可以做栓了繩的家狗,弄個盆,等人倒入殘羹剩飯!

我對王宜濤先生這樣的認知和做法肅然起敬,當止則止,止的是行為,更加深刻的,止的是對庸俗的拒絕,是奮力前行的勇氣。也正是具備如此的止心,他的作品中沒有一件是重樣的,每一張都很特別,都是情緒飽滿時的傾吐,都遠離了俗爛如復制品的作品狀態!

貴族心以養格調

貴族心是什么?我一會再說。

王宜濤先生在骨子里是非常自信的人,這種自信又非常淡然,不亢奮、不矜驕,能“忠恕”,這與其經歷和學養,以及根性有關,他畫畫的時間很短,卻能一出手就達到極高水準,甚至作品里的氣息超過大多數的時下名家,常驚動蟄居不出的老教授,這些事情的發生不是無緣無故的。

我曾經有個觀點,藝術水平往往不是日積月累的過程,曾有不少個老先生給我說寫了三十年字,畫了二十年畫云云,但是作品卻低俗淺薄;藝術水平是一個“捅破窗戶紙”和“天性高度”的問題,我們這幾代人,都善于鉆營,鉆營怎么賺錢,特別是搞藝術的這個群體,既要鉆營怎么賺錢,還要鉆營怎么搞權位,所以很容易見到這樣的狀態:頭銜都是國際的,價位都是萬字的,見了領導和名人都變蒼蠅的,碰到后輩年輕人都是擺譜的,搞個展沒有領導來是不知道怎么辦的,常常背后說三道四的,見人難處會落井下石的……這些東西總而言之,王宜濤先生定性為“賤民思想”,有這些,作品常出現粗鄙氣、傖氓氣、俗苶氣、糾結態,格調總也上不去,與之相反,若人寬宏、忠恕、憫愛、通透、真率,就會有清氣、奇氣、雅氣、溫厚態,格調高級,王宜濤先生將之稱為“貴族心”,眾人皆知的西方諺語“一個家族200年才能培養成一個貴族”,我們的歷史跌宕起伏,大概能有的也只有某些天生的“貴族基因”、“貴族血脈”、“貴族心”了。

作為一個藝術作品創作者,貴族不好有,但是貴族心可以有,所謂貴族心,就是前邊所說的那些“君子素養”,這種東西會沿著精神,沿著思想,沿著手臂,傳到筆紙上,滲透進每一個線條,每一個墨點,只能意會,難以量化,八大山人的作品之所以會出現那樣的面貌,其中一個不可忽略的因素便是這一點,所以,再無八大。

對于王宜濤先生的家世,我知道的不多,只知幾代都是詩書傳家,在言談處事中,天然帶著一種寬厚,如果看他寫的詩歌,你會發現多數都是在關注人性,想啟發人性之善美,砭斥人性之惡丑,你很少見到小情小調,從“文如其人”的角度來看,必然先有斯人,而后才有斯文。回到現實功利社會,王宜濤先生是位很有原則的人,沒有蠅營狗茍的做派,常常對一些社會鉆營的事和人嗤之以鼻,并以此誡交往,誡子嗣,他畫畫,售賣不論多寡,以知其佳處者為上,美術是最大的教育,看得見,入心靈。

我想,這大概就是王宜濤先生畫作格調不俗的根本,有一顆“貴族心”,處事、待人、畫畫。

真誠心以開境界

畫者,界也。一張簡單的白紙,一條線出現,有了邊界,就是畫了。

然而,就是這么簡單的“界”卻可以一出手就辨高低、辨雅俗、辨氣質貴賤,歷代大家,特別是文化滲入到藝術創作之后,“真誠、天真”幾乎成為讓一個藝術家搏獲境界、開創風格、感動觀者最重要的因素,吳昌碩先生說“畫氣不畫形”,其實這個氣就是真純之氣、天真之氣,君子大人之氣,水到渠成之氣,其后的齊白石先生將之發揮的淋漓盡致,所以畫作內容可俗,格調卻雅,這就像一個人敢作敢當,面貌也剛毅方正——內心什么樣,畫面便什么樣,同時這個內心又是極高級的,最能能開創嶄新境界。

偽善可以作為時人的一大特點,前文中已經稍有涉及,不與贅論,我只想說真誠心才會塑造剛大邁往的作品面貌,在我們這個民族最經典的著述和哲學思想里,誠,也被提升為最根本的核心,書畫常被稱作小道,有誠在,書畫這種有形的表達,自然會被作為末節對待,如此理解,則能通透藝術矣。

王宜濤先生是以“真誠心”投諸筆墨的,就像禪宗的頓悟派,直達人心,直指靈魂,又能夠把“誠”作為表達途徑和方式,淋漓揮灑,不雜虛妄,世事洞明,可是又能在創作時像個孩子,天真以爛漫,率性以光明。這一點,你在一些集體場合中很容易看到,比如在一個畫展的場合,喜歡與不喜歡其實每個人的心里都很清楚,這時來了一位領導,你會發現王宜濤先生這樣的人往往會冷眼旁觀,我自故我,還有一些人無論熟與不熟、喜好與否,總會使勁往前湊,努力和領導站齊,盡量表現出熱情、親昵的嘴臉,我看到時總會不自在,因為往往這種表現是雙方都不認識的情況下,這與老友相逢不同,與老友是自然、真誠的表現,這樣是虛偽——更加令人害羞的是,這些人都是平時人們口中的藝術家們,在這么一個簡單的際遇時間,偽遠遠大過了真,我寫這段話,觀者自可觀察,也可自審,卓成一趣,我在此中,摸到了真誠是不是真誠的臨界。

自己大概也是這樣的人,所以常常怕參加一些活動,王宜濤先生胸懷寬闊,雖然做法一致,不知心情如何,一笑。總之,只有具備真誠心才能打開藝術之境界,在那張紙上畫下一線時,作品說明了一切。

說點總括的話

王宜濤先生的畫,若評價起來,我只能用這些宏觀的心理感觸來表達,其作品真氣充盈,融會了很多東西,應該說在對豐富繪畫表達方式上是很有確論的,他似乎站在了某種時代臨界層上,無論從西方看,或者從中國看,隱隱有突破時下之悸動,這就像,你看他的畫,可以看到從原始社會先人在洞穴墻壁上涂抹的狀態,也可以看到中國傳統士大夫的田園筆墨,更加能夠看到西方美術色彩與張力的沖撞,奇妙統攝于一處。

有人驚訝于他作品中色彩的天生融洽,有人感動于他作品的造型瑰奇,有人不安于他作品的生機噴薄……在我看來,這些都是心性使然,是“五心”先具,畫后必然。此五心能具于一身,王宜濤先生值得尊重,畫作自然也值得尊重,值得認真審視。當然藝無止境,他本人也在不斷嘗試,不斷突破,或許現在的這些作品也只是他的草稿而已,我也曾與朋友討論,認為王宜濤先生在某些地方是有進一步錘煉的空間的,比如在某些線性展現上,在書法的穩定性表達上,然而“大美不辭小眚”,他作品的宏大氣格以足夠開拓時下之境界,讓觀者流連贊嘆,我在與之多次交往、聊天中,深刻體會到這一點,大物無形,心主萬物。

我想我的這些文字,發自我心,能感五心,反觀戚戚然,王宜濤先生如在目前。

2019年1月7日

QQ好友和群

QQ好友和群 轉播

轉播 分享

分享 淘帖

淘帖 支持

支持 反對

反對