作為美國黑人文學(xué)史上最負(fù)盛名的詩人,蘭斯頓·休斯的文學(xué)生涯始于他在紐約的哥倫比亞大學(xué)就學(xué)期間,由W·E·B·杜博斯編輯的《危機(jī)》(the Crisis)中,這位傳奇黑人詩人發(fā)表了自己的處女詩作《黑人談河》(The Negro Speaks of Rivers)。那一年,他開始致力于寫作,寫過小說、戲劇、散文、歷史、傳記等各種文體的作品,還把西班牙文和法文的詩歌翻譯成英文,甚至編輯過其他黑人作家的文選,但他主要以詩歌著稱,被譽(yù)為 “黑人民族的桂冠詩人”。

1922年,休斯從哥倫比亞大學(xué)畢業(yè),之后的三年,他一邊工作,一邊出國旅行。他在非洲西海岸的貨輪上工作過一段時(shí)間,又巴黎逗留了幾個(gè)月,直到1924年年底才回到美國。這個(gè)時(shí)候,他已經(jīng)是位才華橫溢的年輕詩人,在非裔美國文學(xué)界里開始享有盛名。

美國著名詩人、傳記作者和新聞?dòng)浾?/div>

代表作有《太陽灼傷的西方石板》、《蜜與鹽》等

休斯在創(chuàng)作早期受到了一些人的影響,主要有沃爾特·惠特曼,卡爾·桑德堡。黑人詩人保羅·勞倫斯·鄧巴也對(duì)他有所影響,這位詩人精通方言和標(biāo)準(zhǔn)詩歌。還有克勞德·麥凱,這位激進(jìn)的社會(huì)主義者曾寫過大量的抒情詩。但其中最影響休斯的詩人是卡爾·桑德堡,被休斯稱為“指路之星”的,是引導(dǎo)他走向自由詩體和激進(jìn)民主的現(xiàn)代主義審美的決定性人物。

「爵士·藍(lán)調(diào)音樂激發(fā)著他的創(chuàng)作

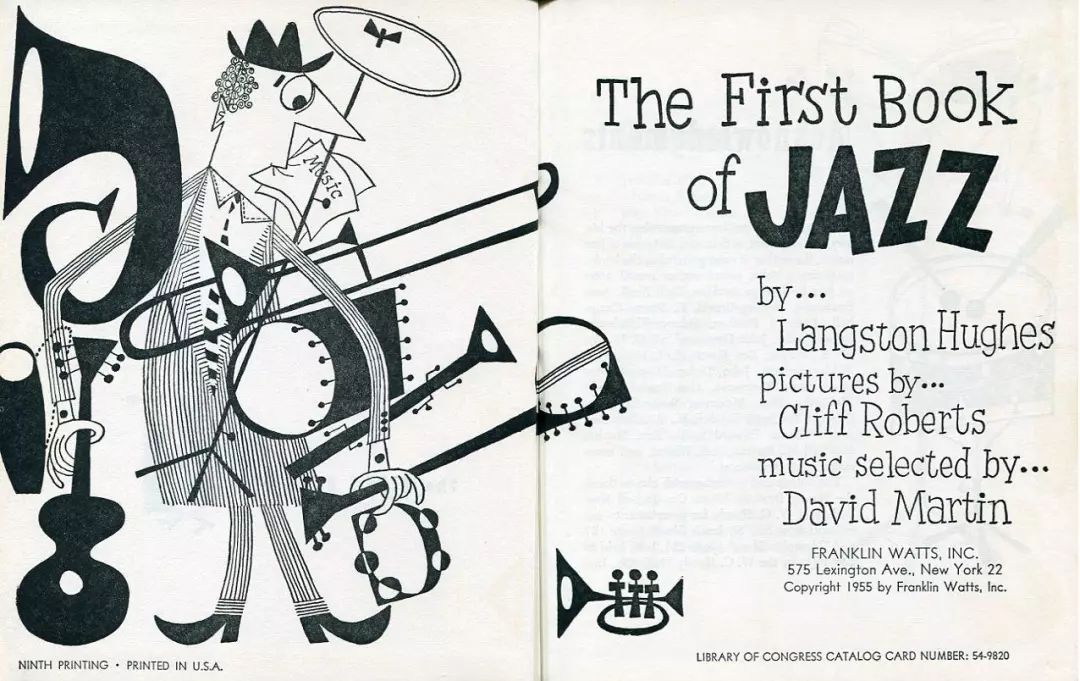

休斯十分熱愛黑人音樂,在他的前兩份作品——《疲憊的布魯斯》(The Weary Blues, 1926)、《猶太人的好衣服》(Fine Clothes to the Jew, 1927)中,他將爵士樂、藍(lán)調(diào)音樂與傳統(tǒng)詩歌做了新穎的融合。休斯的作品多聚焦于下層黑人的生活,這種強(qiáng)調(diào)招致了黑人媒體界對(duì)他的猛烈抨擊。但也是因?yàn)檫@些作品,他才確立了自己作為哈萊姆文藝復(fù)興的主要力量。1926年,他在《民族》(the Nation)中發(fā)表了一篇令人難忘的杰作——《黑人藝術(shù)家與種族大山》(The Negro Artist and the Racial Mountain)。這篇文章巧妙地論證了種族自豪感以及藝術(shù)獨(dú)立的必要性,為這場運(yùn)動(dòng)提供了一份宣言。

「與贊助人夏洛特·梅森夫人的關(guān)系影響了休斯的一生 」

在這之后,休斯被林肯大學(xué)錄取,并于1929年畢業(yè)。在1927年,他遇見了生命中的貴客——夏洛特·梅森夫人——他的贊助人,這位夫人慷慨地支持了他兩年。休斯的第一部小說《不是沒有笑聲》(Not Without Laughter, 1930)便是在梅森夫人的指導(dǎo)下創(chuàng)作完成的,它講述了一個(gè)敏感的中西部黑人男孩在成長過程中所經(jīng)歷的崎嶇道路。不幸的是,在這部小說的創(chuàng)作期間,他們的關(guān)系出現(xiàn)了裂痕,也因此,休斯經(jīng)歷了一段十分痛苦且幻滅的時(shí)段。

這致使休斯在政治上堅(jiān)定地轉(zhuǎn)向極左。休斯在蘇聯(lián)度過的那一年中(1923-1933),寫下了他一生中最激進(jìn)的詩句。隨后,他在加利福尼亞州待了一年,并創(chuàng)作出短篇小說集《白人的行徑》(The Ways of White Folks, 1934)。在這本書中,他從一種悲觀主義和諷刺現(xiàn)實(shí)主義的角度來看待種族關(guān)系。

「 30歲后開始了戲劇創(chuàng)作 」

1935年,休斯的戲劇《混血兒》(Mulatto)在百老匯上演,這部戲劇以異族通婚和父母對(duì)子女的拋棄為主題。在這之后,他又創(chuàng)作了其他戲劇,包括喜劇《小漢姆》(Little Ham, 1936)和歷史劇《海地皇帝》(Emperor of Haiti, 1936)等,但這些戲劇都反響平平。1937年,他在歐洲待了幾個(gè)月,其中在被圍困的馬德里停留了很久。1938年,他回到家,找到了哈萊姆手提箱劇院,并在這里上演了他的煽動(dòng)劇《你不想自由么?》(Don't You Want to Be Free?)。該戲劇采用了他的幾首詩作,充分融合了黑人民族主義、藍(lán)調(diào)音樂和社會(huì)主義箴言。同年,一個(gè)社會(huì)主義組織出版了他的激進(jìn)派詩歌小冊(cè)子——《新曲一首》(A New Song)。

隨著二戰(zhàn)的爆發(fā),休斯在政治上更傾向于中間派。他的第一部自傳——《大海》(The Big Sea, 1940 )以一種不連貫的、略帶滑稽的方式寫成,他在其中幾乎未曾提到他的左派同情。在他的詩集《哈萊姆的莎士比亞》(Shakespeare in Harlem, 1942)中,他再次哼起了藍(lán)調(diào)。同時(shí),在這一系列的另外一本詩集《吉姆·克羅的最后一站》(Jim Crow’s Last Stand, 1943)中,他強(qiáng)烈抨擊了種族隔離。

「 二戰(zhàn)期間,他是哈萊姆區(qū)最出名的評(píng)論家 」

在戰(zhàn)爭期間,休斯開始擔(dān)任《芝加哥衛(wèi)報(bào)》(Chicago Defender)的每周專欄作家,這個(gè)專欄開始于1942年,一共持續(xù)了20年,這可能是休斯在這段期間最為出色的文學(xué)成就。這個(gè)專欄的亮點(diǎn)是哈萊姆區(qū)一位不尋常的人物——杰西·B·辛普爾,也可以稱他為辛普爾。辛普爾在社區(qū)酒吧里與人們交流,并對(duì)各種問題發(fā)表評(píng)論,但主要是討論種族和種族主義。之后,辛普爾系列成為休斯最著名、最受喜愛的小說創(chuàng)作。從1950年,休斯出版了《辛普爾傾訴衷腸》(Simple Speaks His Mind)后,它也成為了休斯編輯的五本詩集的主題。

戰(zhàn)爭結(jié)束后,休斯的兩本詩集《奇跡之地》(Fields of Wonder, 1947)和《單行票》(One-Way Ticket, 1949)并沒有給他的名聲增添光彩。然而,在《緩夢蒙太奇》(Montage of a Dream Deferred, 1951)中,他以新的咆哮爵士樂的不和諧音調(diào)開創(chuàng)了新的天地,并以此反映了北方黑人社區(qū)滋生蔓延的絕望情緒。與此同時(shí),由于右翼勢力不斷就他與左派的關(guān)系進(jìn)行騷擾,休斯的職業(yè)生涯也受到了影響。他抗議說他從來就不是一個(gè)共產(chǎn)主義者,并斷絕了所有這些聯(lián)系,但終歸徒勞。1953年,他在參議員約瑟夫·麥卡錫的手下遭到公開羞辱,麥卡錫迫使他在華盛頓特區(qū)露面,并正式就他的政治立場作證。休斯否認(rèn)他曾是黨員,但他承認(rèn)他的一些激進(jìn)詩句是不明智的。

「 50年代,休斯又投身音樂劇創(chuàng)作 」

但休斯的職業(yè)生涯幾乎沒有受到這段插曲的影響。因?yàn)椴怀龆嗑茫溈ㄥa就名譽(yù)掃地。休斯便可以自由地在他的第二卷自傳——《我徘徊,我彷徨》(I Wonder as I Wander, 1956)中詳細(xì)描述他在蘇聯(lián)的生活。在這之后,他變得富裕點(diǎn)了,為了攢錢,他總是努力工作,甚至到了戲稱自己為“文學(xué)佃農(nóng)”的程度。

在20世紀(jì)50年代,休斯開始不斷地在音樂舞臺(tái)上尋找成功,他試圖重現(xiàn)上世紀(jì)40年代的重大成就,當(dāng)時(shí)庫爾特·威爾和埃爾默·賴斯選擇了他作為《街景》(Street Scene, 1947)的作詞者。這部作品被譽(yù)為美國歌劇發(fā)展的一大突破。對(duì)休斯來說,他的無窮盡的貧困循環(huán)之路也終于走到了盡頭,他在哈萊姆區(qū)買了棟房子。

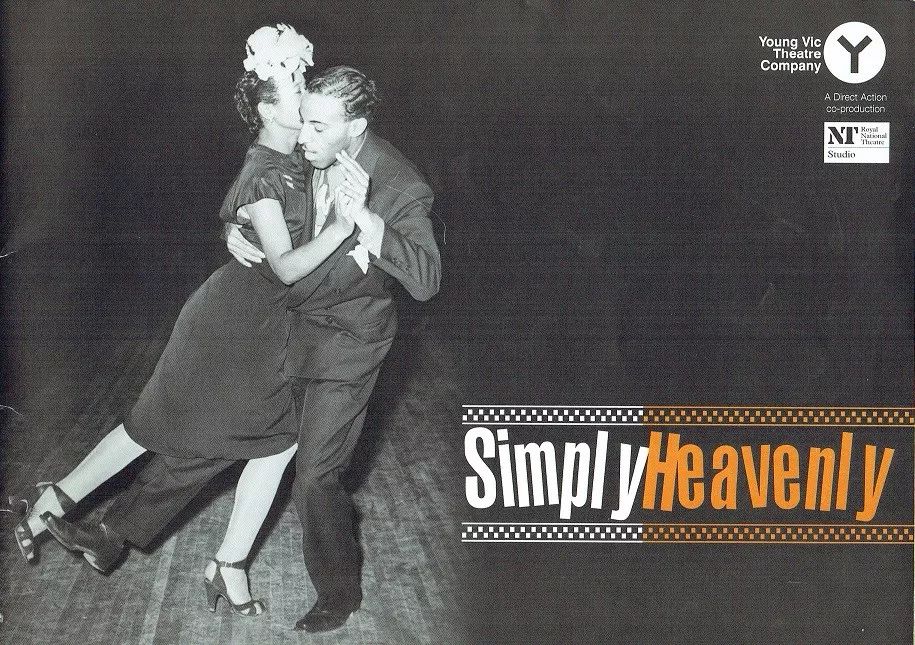

辛普爾作品系列激發(fā)了音樂劇《辛普爾的天堂》(Simply Heavenly, 1957)的創(chuàng)作靈感,這部音樂劇也取得了一定的成功。然而,休斯的另外一部福音音樂劇,《通向輝煌的手鼓》(Tambourines to Glory, 1963),卻以失敗告終。這部音樂劇諷刺了黑人店面教堂的腐敗,一些評(píng)論家指責(zé)他的作品諷刺了黑人生活。盡管如此,他依舊熱愛福音音樂,并不斷努力,積累舞臺(tái)經(jīng)驗(yàn),他通常是即興創(chuàng)作歌詞、音樂和舞蹈。在這些作品中,由民權(quán)運(yùn)動(dòng)的啟發(fā)所誕生的圣誕劇《黑色耶穌誕生》(the Christmas show Black Nativity, 1961)值得一提,十分精彩。

對(duì)休斯來說,為孩子寫作很重要。最開始,他創(chuàng)作了《波波和菲菲娜》(Popo and Fifina, 1932),這個(gè)故事以海地為背景,由他和阿娜·邦坦普斯共同創(chuàng)作完成。休斯一共創(chuàng)作了十幾本兒童讀物,主題包括爵士樂、非洲和西印度群島。他的創(chuàng)作十分多元,不僅曾受委托寫過NAACP的歷史,還著有備受贊譽(yù)的美國黑人繪畫史。在《輕舞飛揚(yáng)》(The Sweet Fly Flypaper of Life, 1955)中,休斯以羅伊·迪瓦拉瓦為原型,解釋了哈萊姆區(qū)的生活圖景。評(píng)論家高度評(píng)價(jià)了此作品,而他對(duì)黑人社區(qū)文化中那些細(xì)微差別的精準(zhǔn)掌握也為他贏來了聲譽(yù)。

「 為年輕黑人作家制定了創(chuàng)作原則 」

20世紀(jì)60年代,休斯依舊在堅(jiān)持寫作。1962年,他滿懷雄心創(chuàng)作的長篇詩歌《問你媽媽》(Ask Your Mama)問世,其中蘊(yùn)含了很多黑人文化和黑人音樂的典故。然而,評(píng)論界對(duì)于這篇長詩不屑一顧。在黑人社區(qū)里,他的作品也不再像以前那樣廣受贊譽(yù)。1966年,在塞內(nèi)加爾達(dá)喀爾舉行的第一屆世界黑人藝術(shù)節(jié)上,休斯被捧為一位具有歷史意義的藝術(shù)家。但隨著民權(quán)運(yùn)動(dòng)逐漸向黑人傾斜,他也發(fā)現(xiàn)自己越來越受到國內(nèi)年輕黑人激進(jìn)分子的排斥。休斯的最后一部作品是《黑豹與鞭子》(The Panther and the Lash, 1967),這本主要討論民權(quán)的詩集于他死后出版。休斯也于當(dāng)年5月病逝于在紐約。

蘭斯頓·休斯 《問問媽媽·12種爵士樂心情》

1926年,休斯曾為年輕的黑人作家制定了一系列原則,他自己始終忠于這些原則。作為藝術(shù)家,休斯十分珍視個(gè)人自由。但同時(shí),他的藝術(shù)又深深植根于他的種族自豪感和種族情感。他既是民族主義者又是世界主義者。作為一個(gè)激進(jìn)的民主主義者,他堅(jiān)持藝術(shù)應(yīng)該讓盡可能多的人接觸。他的作品讀起來可能會(huì)稍顯苦澀,但休斯的藝術(shù)就是集中體現(xiàn)在對(duì)于理想的敏感捕捉和對(duì)人性的深切熱愛,尤其是對(duì)于美國黑人的關(guān)照上。休斯可能是最具獨(dú)創(chuàng)性的非裔美國詩人,不論是從作品的廣度還是多樣性上來看,他都極具代表性。

全文完

編譯自Modren American poerty

感謝實(shí)習(xí)生 黎涵的翻譯

《蘭斯頓·休斯詩選》

現(xiàn)在點(diǎn)擊 【封面】

即可購買

《蘭斯頓·休斯詩選》

譯者 鄒仲之

蘭斯頓?休斯(1902-1967),現(xiàn)代美國杰出的黑人詩人、小說家和劇作家,“哈萊姆文藝復(fù)興”的中堅(jiān)人物,其在文學(xué)上的卓越成就使其早在20世紀(jì)20年代就享有了“哈萊姆桂冠詩人”的美譽(yù)。休斯的詩歌從黑人的音樂和民歌中汲取營養(yǎng),把爵士樂的節(jié)奏融入于自由詩中,因而他的詩開闊,舒展,節(jié)奏熱情得像爵士樂那樣強(qiáng)烈。他的詩格調(diào)清新,意境深遠(yuǎn),具有震撼人心的感人力量,對(duì)美國現(xiàn)代黑人文學(xué)與非洲黑人詩歌的發(fā)展都產(chǎn)生了重大影響。本詩集從休斯的860首詩作中選取了200余首最具代表性的作品,在可讀性與收藏性之間取得一個(gè)較好的平衡。

QQ好友和群

QQ好友和群 轉(zhuǎn)播

轉(zhuǎn)播 分享

分享 淘帖

淘帖 支持

支持 反對(duì)

反對(duì)