|

文化尋訪節目《如是》對話西川

曾有人這么評價西川,“如果但丁追求的是不朽的話,那莎士比亞追求的是此生此世,而卡夫卡追求的是虛無,西川為人們寫下的只是瞬間,并且是不真實的瞬間,尷尬,還有荒謬。”

西川說,“一般的演員,他們好像有那個訓練,他們要專門用一種舞臺腔,來朗誦我的詩,我都會起雞皮疙瘩。因為我的詩里面有可能充滿了反諷,而那種聲音是表達不了反諷的,我不是一個單純的人。我每說一句話,我后頭還有個別的什么危險的想法,可能都包含在里面。” 很多人喜歡西川早期的作品,一首各種場合被反復提及的《在哈爾蓋仰望星空》,叫西川特別不好意思,他覺得那時候的自己太文藝青年,當然,他并不后悔自己曾經是個文藝青年,但那個水平就是文藝青年的水平。

我抬起頭來眺望星空 這時河漢無聲,鳥翼稀薄 青草向群星瘋狂地生長 馬群忘記了飛翔 風吹著空曠的夜 也吹著我 風吹著未來 也吹著過去 我成為某個人,某間 點著油燈的陋室 而這陋室冰涼的屋頂 被群星的億萬只腳踩成祭壇 我 像一個領取圣餐的孩子 放大了膽子,但屏住呼吸

西川,北京大學85屆英語系畢業,著名的北大三詩人之一,另外兩位則都已經不在了:海子、駱一禾。

“一個人多少年的經驗、生活經歷,自然會形成一些認識、看法,這些東西,它會影響到一個人的文化、藝術的趣味,我經歷那么多的死亡,我不可能再寫以前的那種詩,這就是我的現實感。就好像海子的死,人們對它不斷地添加想象。但是對我而言,那件事是一個畫面,就是一張照片它越來越淡。” 1989年后,西川告別了過去寫詩的風格,被他譽為天才式的寫法。轉而,用一種“令人生畏、難以把握”的復雜性講述與生活的摩擦。 “我已經寫了30年了,這30年我就沒斷過,按說我應該很疲倦了,但是我不斷地會覺得有新的發現,我覺得有趣。那我從哪兒有發現呢?就是走過80年代以后,90年代對我來講也有趣,今天也有趣,他們經常說你給我說說80年代,我說80年代沒什么好說的,因為80年代也是那么一碗飯一碗飯吃過來的,到90年代還是一碗飯一碗飯這么吃過來的。所以我是一個特別在乎能夠抓住當下的,就是80年代的時候緊緊抓住80年代這個當下,到90年代緊緊抓住90年代,就是一直是,我要求的是一直有一個能力,就是跟現實生活有那種直接摩擦的感覺,所以這個時候呢,80年代對我也很重要,今天對我也很重要。” “詩意,什么叫詩意?我自己有一個最簡單的總結,叫做凡是能夠使我獲得再生之感的東西,都是詩意。我用一個詞就是再生之感,我剛才都死掉了,就一個詞一下把我給救回來了,一行詩,一下讓我驚呆了。”

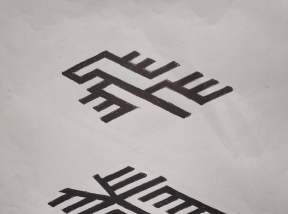

小老兒小。小老兒老。小老兒一個小孩一抹臉變成一個老頭。小老兒拍手。小老兒伸懶腰。小老兒到我們中間。小老兒走到東。小老兒走到西。小老兒穿過陰影。小老兒變成陰影。小老兒被絆倒。小老兒也絆倒別人。小老兒緊跟一陣小風。小老兒抓住小風的辮子。小老兒跟小風學會打噴嚏。小老兒傳染得樹木也打噴嚏。石頭也打噴嚏。小老兒走進藥店。小老兒一邊打噴嚏一邊砸藥店。小老兒歡天喜地。小老兒無所事事。小老兒迷迷糊糊。小老兒得意忘形。小老兒吃不了兜著走。有人不在乎小老兒,小老兒給他顏色看。 ——西川《小老兒》

寫詩能帶來什么?西川在《今天詩人怎樣活命》一文中,以理據說明在目前的中國,詩人們不可能靠寫詩活命。一個人能從寫作中獲得的報酬是什么?馬爾克斯說,一個被寫作訓練出的頭腦,能夠一眼就認出另一個被寫作訓練出來的頭腦。他看重這個。他不在乎是否有讀者,乃至小眾讀者,對西川來說,“假設你寫的詩和文章能被蘇軾讀到、被歐陽修讀到、被諸子百家讀到,如果按照他們的眼光,會如何看你的著作?我會盡量讓自己覺得,他們會滿意。我的想法可能和他們不同,但是我要達到的力度和強度、展現出來的創造力,要讓他們瞧得上。他們就是我的幽靈讀者。” “我的身體不長了,但是我的精神每天都在長個兒。” (文藝報1949)

|

QQ好友和群

QQ好友和群 轉播

轉播 分享

分享 淘帖

淘帖 支持

支持 反對

反對