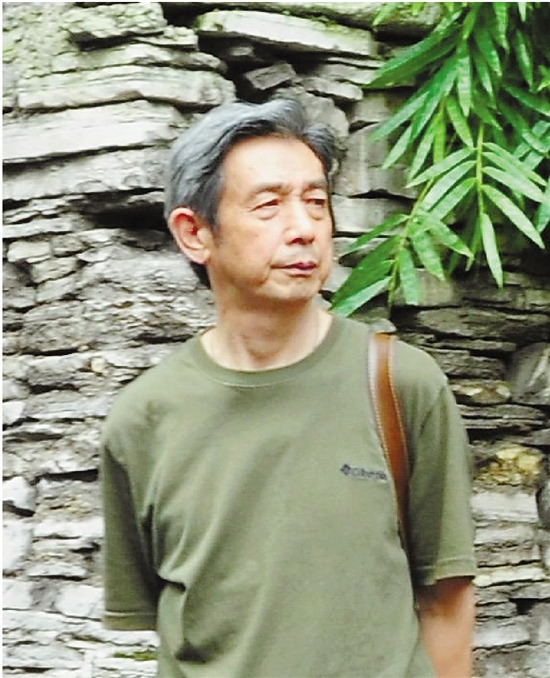

張浩,字韜耶,齋號隨隨堂、五硯齋,1944年出生,浙江嵊州人,畢業于杭州大學中文系。中學時期隨商敬誠先生學習中國畫花鳥畫,后長期自學。曾任中國美協理事、浙江省美協副主席。現為浙江省美術家協會顧問,浙江省中國畫家協會名譽主席,系中國美術家協會會員,中國書法家協會會員。

畫中有味是清歡

■史春波

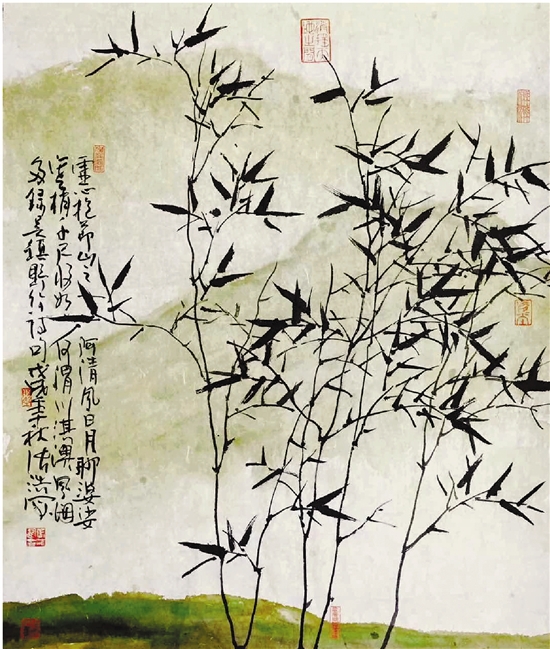

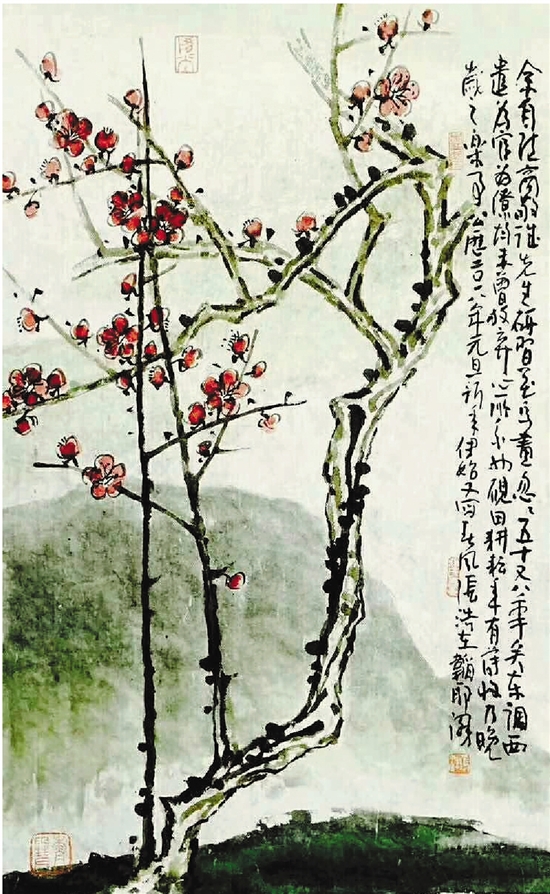

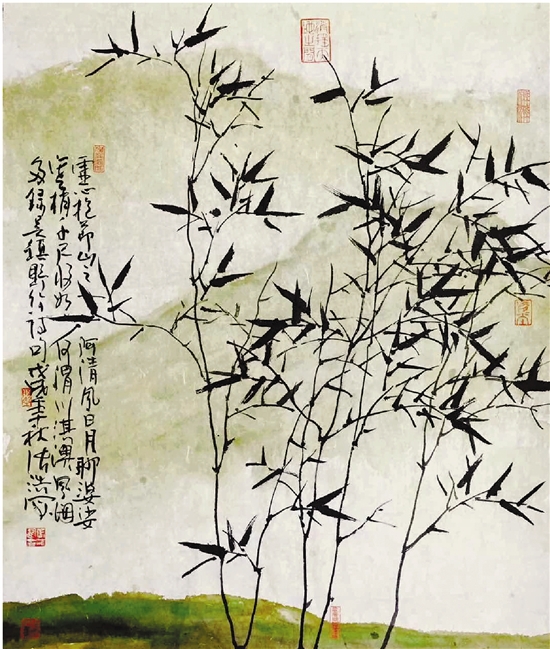

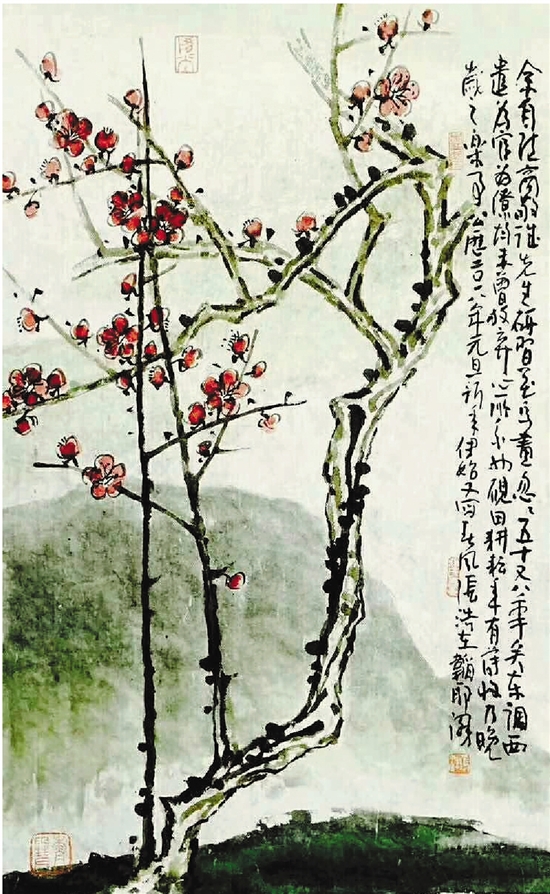

張浩先生的畫,很得“清歡”兩字的真味,尤其是在他最近創作的一些小品畫中,更能見到這樣令人驚喜的藝術趣味。 比如觀他以前畫滿樹的石榴,密密麻麻,給人強烈的視覺沖擊,但最近畫的,一桿幾只,葉子數片,疏朗有致,卻極是耐看。 由早年的密不透風到簡練明快,由早年的濃墨重彩到清新疏朗,透過宣紙,揮灑的是一種淡淡的歡喜。藝事而言,做“加法”易,做“減法”難,可見他近來做出的努力和探索。 當然,不管風格怎樣變,浸透其中的還是中國文人的精神修養,張浩先生畢業于杭州大學中文系,做過教師,深具傳統知識分子的學識底蘊。所以,即使他畫的是一幅殘荷,你也能看出那堅挺的身軀,歷經風霜之后的一種昂揚不屈的姿態,而絕不是頹廢和衰敗。 有觀眾看了張浩的畫后,這樣問:“這真是七十多歲的老人畫的嗎?”沒錯,如此清新,如此飽滿,畫者真不像是一位古稀老人,更像一名蓬勃向上的青年。 其實,這也正是張浩在畫里所傳達的生命和精神。在他眼里,自然萬物都是生機勃勃的,他是把萬物的美,把生命的張力,傳遞給人,傳遞給世界,這是藝術的功能,更是作為藝術家的責任。 在花鳥畫的探索中,張浩追求的藝術取向是——時代性和生命力。 “不能陳詞濫調一成不變,不能自我滿足。藝術家就怕覺得自己已經很好了,這個很可怕,也是最大的障礙。”他這樣坦言。 不斷地“否定自己”,需要勇氣,需要膽量,同樣也是一種自信,歸根結底,則是張浩發自內心的對中國畫的熱愛。 張浩認為,除了中國畫的內涵不能打破,筆墨不能放棄,其他都可以打破——不論是構圖,還是用色,或是形式。于是,幾十年寒來暑往,他就像一個充滿好奇的孩子,一路求新求變,一路突破自我。 因此,在當今中國寫意畫壇,張浩的畫確是能讓人眼睛一亮的,很多人驚嘆“花鳥畫還能這樣畫”。畫品就是人品,生活中的張浩,真誠,隨和,低調。他不泥古,不媚俗,不張揚,不炒作,一顆赤心,一身清氣,埋首畫齋,勤勤懇懇地畫他的世界。即使頭發漸白,亦如當年在嵊州老家,陽山中學的簡陋畫室里孜孜學畫的天真少年。

|

QQ好友和群

QQ好友和群 轉播

轉播 分享

分享 淘帖

淘帖 支持

支持 反對

反對