|

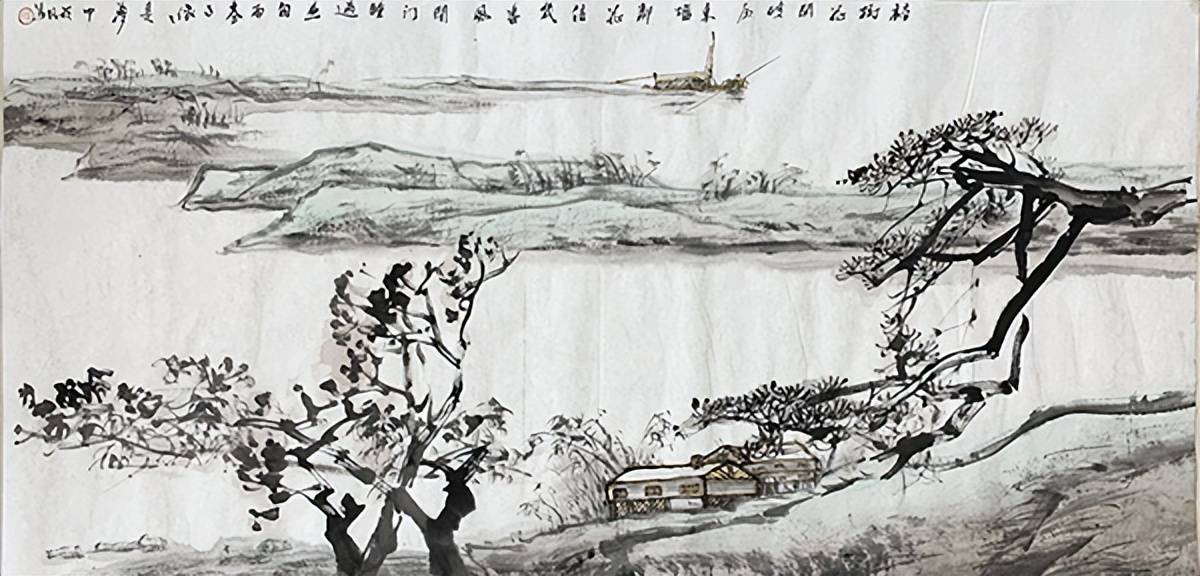

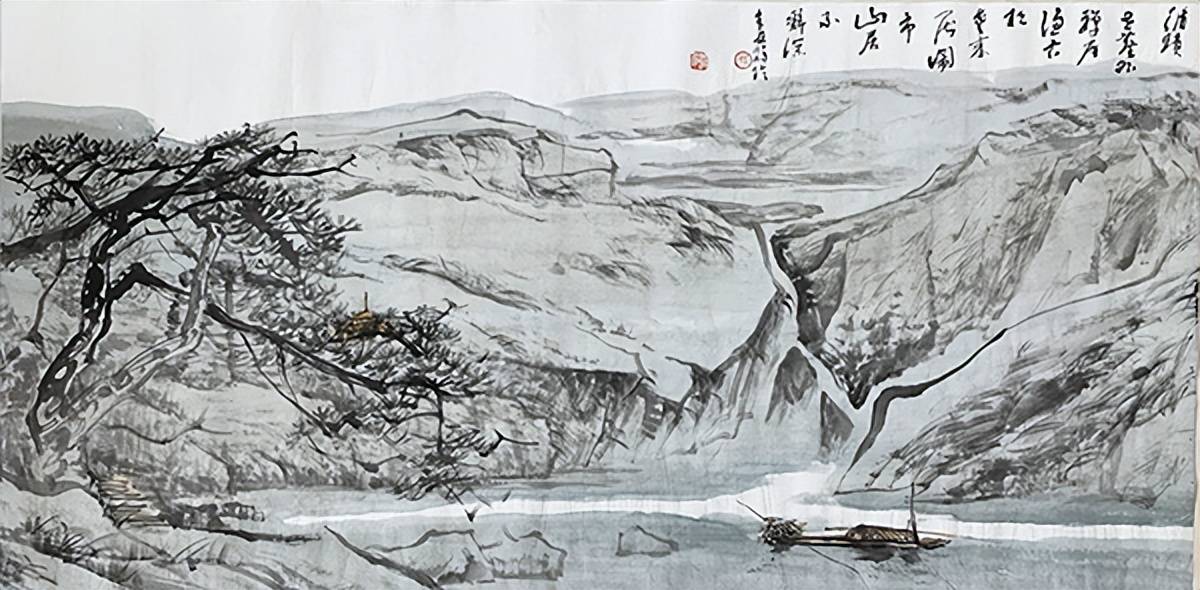

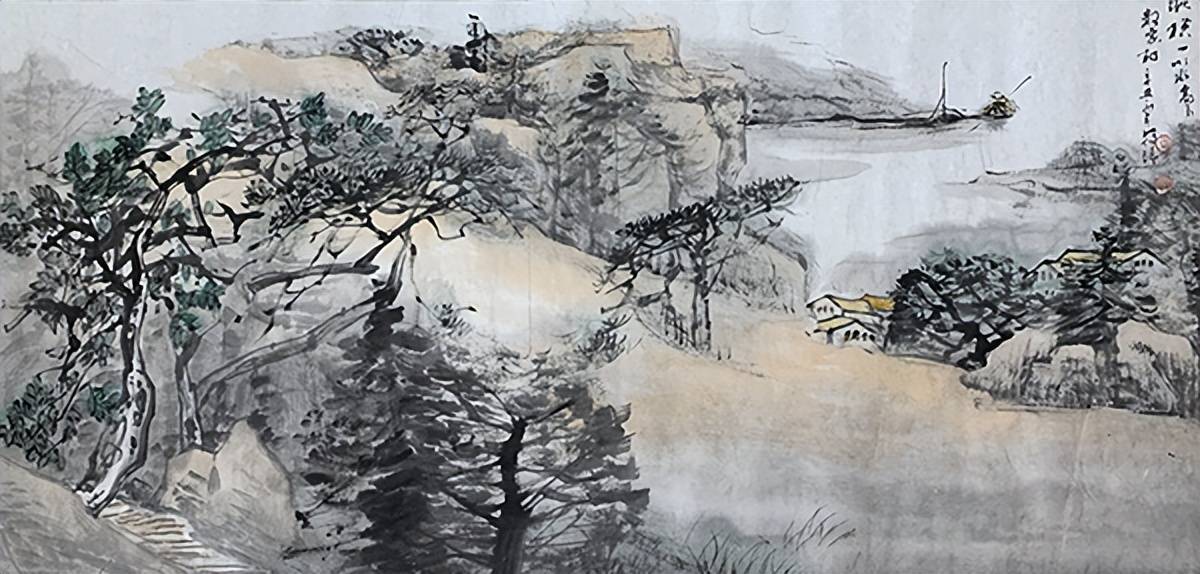

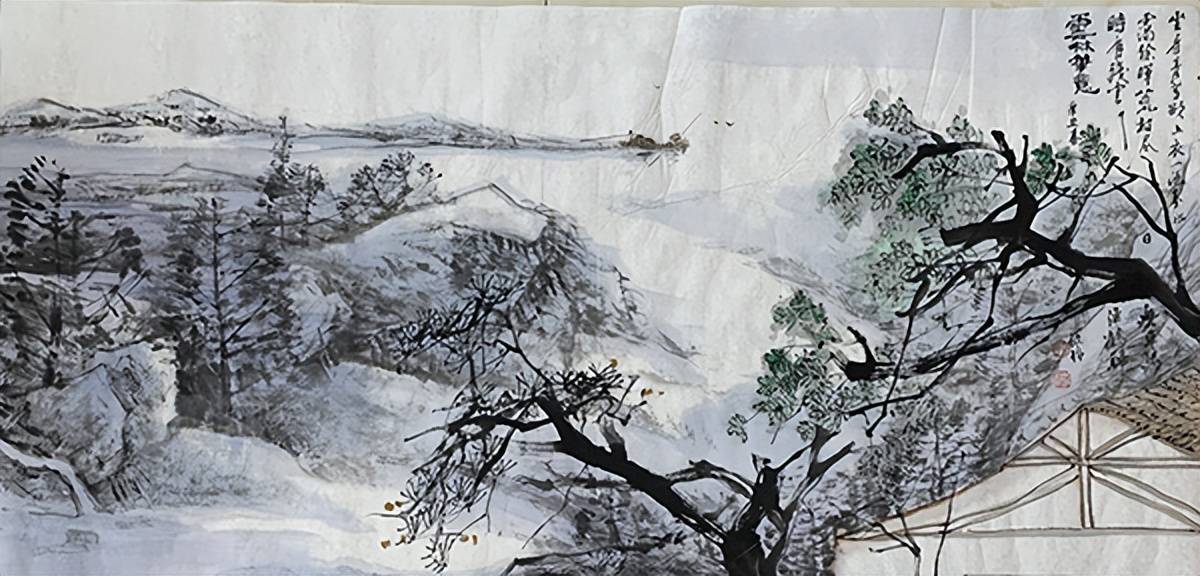

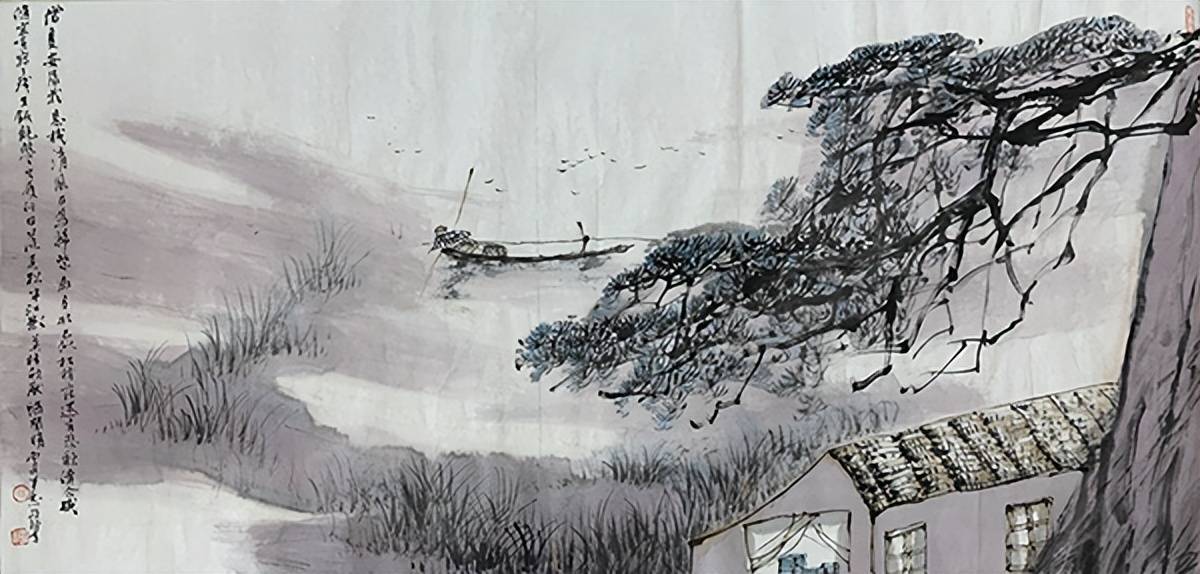

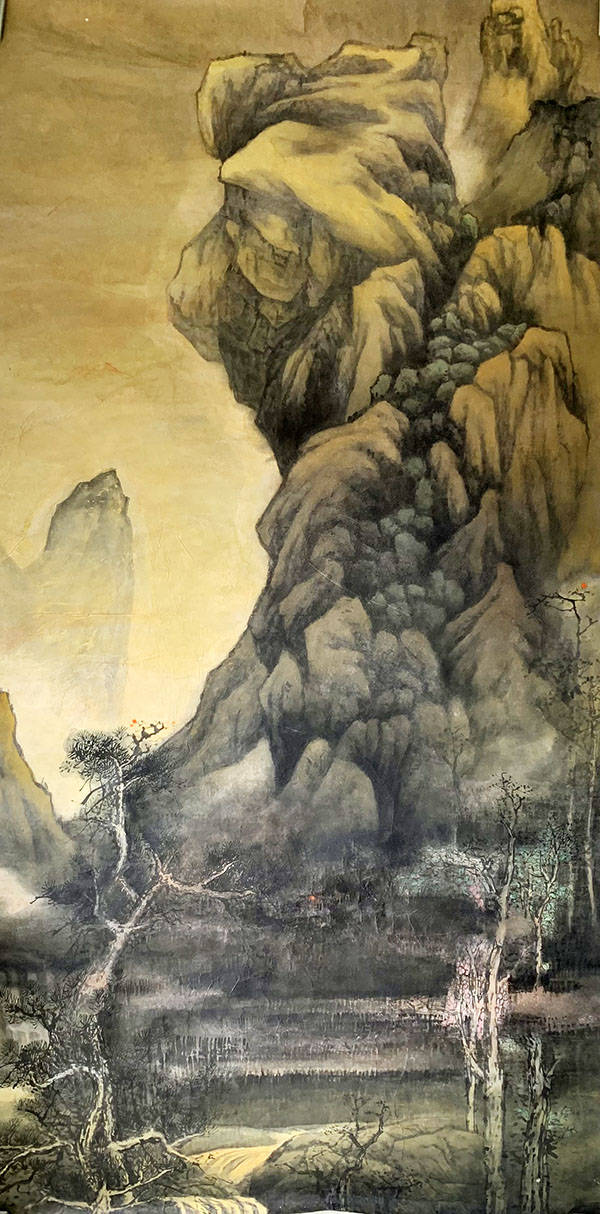

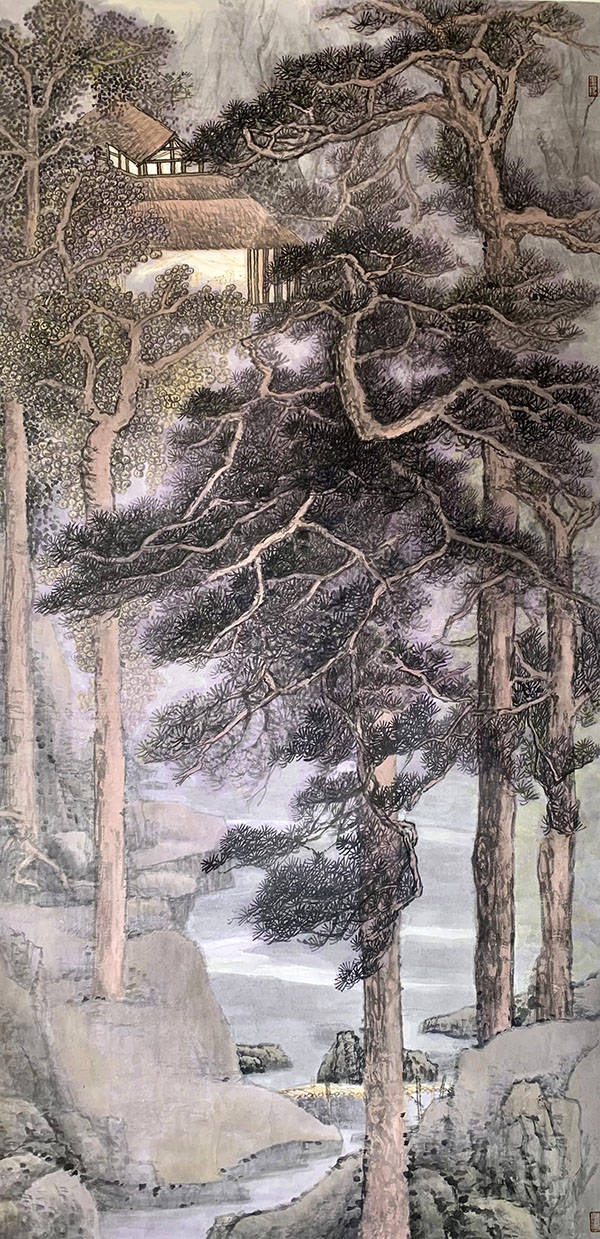

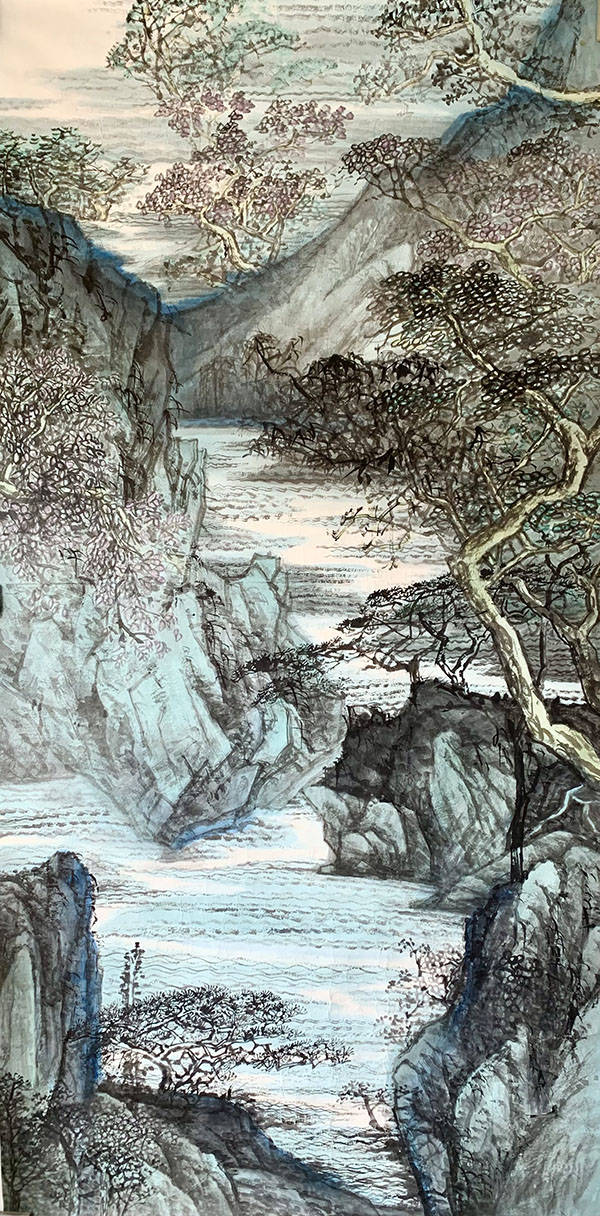

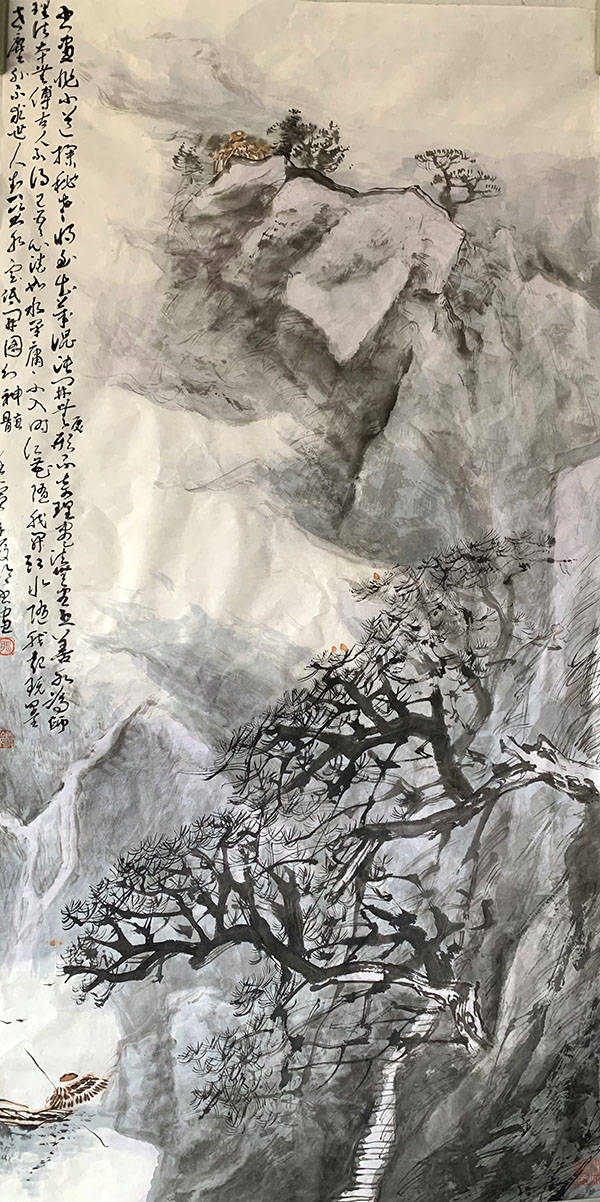

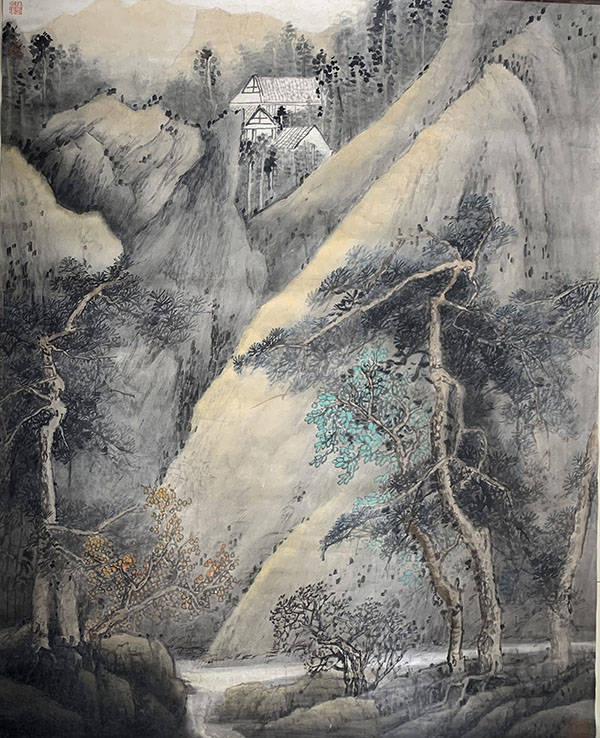

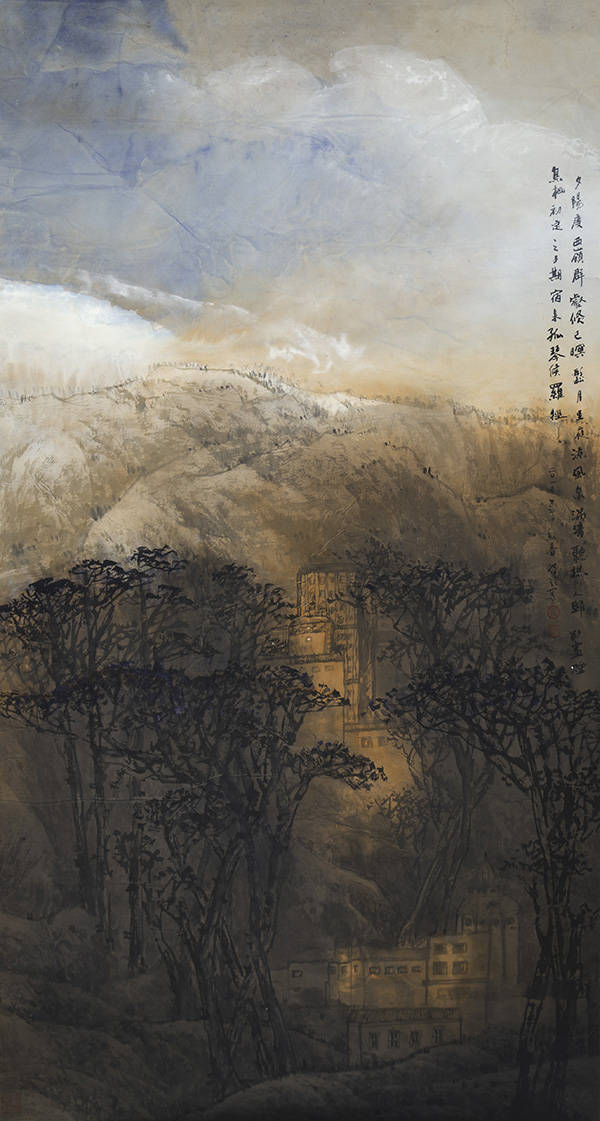

當今社會,從事繪畫的人不少,畫畫的人當中,相對而言,愛好古詩詞的人也不算多,既愛詩詞,同時又愛佛學、道教的人可謂少之又少; 如果能將《道德經》、《金剛經》等經文,爛記于心,橫流倒背的人,恐怕更屬鳳毛麟角! 張筱玲就屬于這樣一位不多見的飽讀詩書的才女畫家。 孔子云: "志于道,據于德,依于仁,游于藝"。只要看過張筱玲的畫,了解她的人,你就會發現“志于道,游于藝“這句話用在她身上再恰當不過了。 張筱玲有較好的古文化功底,博聞強記,涉獵廣泛。不光酷愛書畫藝術,自幼還兼愛古文詩詞。讀書畫畫,數十年,寒暑不輟。尤其讓人驚訝的: 長篇累牘的古文、經文,能一口氣背下來,著實讓人刮目!由于她的聰慧好學,畫起畫來得心應手,意通藝性,使得她的山水畫古韻酣暢,詩意縱橫。 每每作畫,她都能較好地將詩與畫這二者溶為一體,用畫筆去表達,去探索繪畫詩一般的意境和氣韻。我們從她的繪畫作品及題跋中,即可看出她對傳統的敬畏與傳承,以及深厚的人文修養。 常言道: 有筆有墨方為畫。中國畫是通過筆墨完成的,這是中國畫的屬性,也是中國畫的本體性所決定的,誰也無法改變。 其它的一切手段和技法,如: 鉤、擦、染及構圖,包括對客觀主體的描繪和畫家思想情感的表達,以及畫面詩意的營造,無不依賴它。繼承與發展,推陳與出新,它們的關系都是相輔相成的。傳統的學習與繼承,對一個藝術家的作用,是毋庸置疑的。沒有"陳",何來"新"?當然,我們說的繼承傳統,并非泥古不化。 張筱玲畢業于湖北美院。在院校系統學習和規范訓練下,在繼承傳統,消化傳統上,張筱玲確實下過一番功夫。為了得到更大更高的提升,她后來又轉益多師,拜在董繼寧、周韶華等老師的門下,這樣的從師經歷,讓她受益匪淺。眼界大開,技藝大長,對山水的用筆用墨,亦有了更多更新更深的理解,并漸漸進入了心手雙暢的創作佳境。 經名師點拔與熏陶,張筱玲在筆墨上可謂盡得風流。不僅善于用筆,亦善于用墨用色,尤其善于根據不同山水,運用不同的墨與色,來表現岀山水的層次、內涵與神秘,她筆下的畫面十分美,既俏麗又飄逸,又能凸現山水的意境與韻味。彩墨酣暢,滿紙氤氳; 剛柔并濟,柔中呈剛。用筆用墨老辣遒勁。單看作品,很難相信它是出自一位女性畫家之手。 在繼承傳統筆墨結構的同時,張筱玲力求以新的語言,新的構圖方式,將傳統形態轉化為新的現代形態。 而且,在意識、技巧上,與古人的蒼茫渾厚之風相比較,亦有明顯的不同,她的畫風有一種簡潔明朗之特色,筆清墨妙,逸氣橫溢。無論是高原、雪山、煙云、巖石、樹木,都表現得柔雋秀潤,細巧見力。她用心對山水,用心寫山水,所以,她的筆可以幻化岀層出不窮的大美之山。 從她的畫中,我們可以領略到北山的峻厚雄渾,南峰的郁秀俊美以及異域風光的潔凈疏朗。 張筱玲寄情于山水,醉心于為高山立傳,為秀水寫照。她既是一位寫實主義山水畫家,同時也是一位唯美主義山水畫家。 她的畫面,干凈疏簡,嫻靜幽美; 不龐雜、不繁冗,亦不拖泥帶水,且筆筆入畫,絲絲入扣; 呈現給人的是一種世外桃源的美!這種美,妙不可言!洗盡了城市的煩雜和喧囂,充滿了詩情畫意。她把大自然的山與水、云與煙、氣與光,用詩一般的畫筆轉化在自己的形與色之中,將時空轉換成了空靈幽遠的藝術世界。彰顯的是人文精神,承接的是古人意脈,折射的是對藝術獨特的見解和對生活詩一般的追求。她志存高遠,心貯千山。無論是寫生還是創作,都是用心的在看,用心的在體驗,她能她將所見到的大自然的山水形態,經過心靈的整合再進行藝術轉化。做到"心隨筆走,取象不惑"。因此,她筆下的山水,不再是表象的世界,而是閃耀著藝術家智慧光芒的展示。可以說,她的每一幅山水畫,都是她對自然,對生命以及對自己內在精神質量、審美價值的理解和再現。 我多次見她即興作畫。她用筆,無論提按、轉折,縱橫皆有節奏,有韻律; 筆形、筆勢、筆意隨性而走; 線、皴、點、染諸技法的運用也掌控自如,落墨不遜須眉,頗有大家風范!令觀者贊嘆!真可謂: 小小女子,大大山水! 世界需要美,生活需要美。在今后的日子里,我們希望張筱玲能給我們呈獻出更多的美,更多地屬于這個時代的藝術精品。 我們更有理由相信,假以時日,勤奮好學,熟讀詩書,有著深厚學養的才女畫家一定會通過自已不懈的努力,成為中國藝壇上一顆亮麗的新星! 我們期待!(文/ 董陽)

|

QQ好友和群

QQ好友和群 轉播

轉播 分享

分享 淘帖

淘帖 支持

支持 反對

反對